70岁老人适合种植牙吗?健康状况达标者适用高龄种牙

许多家庭面临长辈缺牙困扰时,常陷入“年龄太大不敢种牙”的误区。事实上,现代口腔医学早已突破年龄限制——70岁以上老人只要健康状况稳定,完全可以通过种植牙修复缺失牙齿。这一结论得到多项临床实例支持:部分医院甚至为90岁以上高龄者成功种牙,70-80岁群体更为常见。种植牙不仅能显著提升咀嚼效率,还能避免传统活动义齿的固位难题,改善发音与面部美观。

一、健康评估先行:哪些老人适宜种牙?

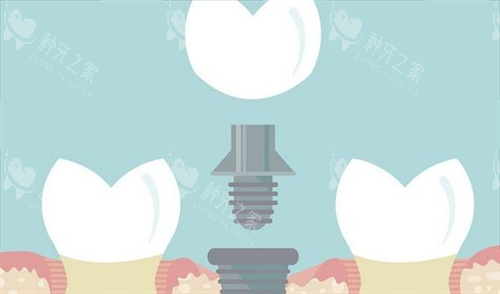

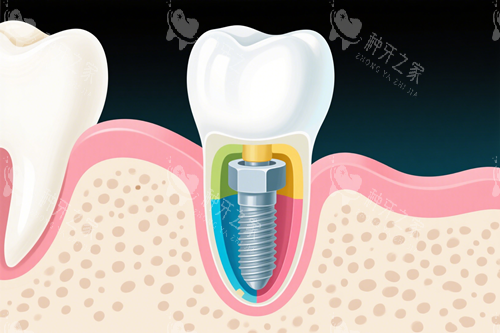

种植牙的成功核心在于全身与口腔条件的双重把关,而非单纯年龄。具体需满足以下条件:

• 慢性病控制达标:

高血压患者血压需稳定在收缩压<160mmHg、舒张压<100mmHg范围内;糖尿病患者糖化血红蛋白(HbA1c)≤6%为理想状态。若半年内出现过心绞痛或重度心脑血管事件,应暂缓手术。

• 牙槽骨条件合格:

通过CT或全景片评估骨量与密度。骨厚度>5mm、高度足够支撑种植体是基础要求。若因长期缺牙导致骨萎缩,需先做骨增量手术。

• 口腔环境健康:

活动性牙周炎、牙龈感染需深度治疗,牙周袋深度>5mm或重度牙槽骨吸收者,需先完成牙周基础治疗。邻牙龋坏、残根也需处理,避免影响种植区微环境。

• 依从性有确保:

术后需严格维护口腔卫生、定期复诊、避免啃硬物。吸烟饮酒者需提前戒断,否则易引发感染或骨结合失败。

二、风险客观存在:高龄群体的特殊挑战

尽管技术成熟,老年人种植牙仍存在不可忽视的风险点,需提前预案:

• 手术并发症风险升高:

紧张情绪或术中疼痛可能诱发血压骤升、血糖波动。长期服用抗凝药(如阿司匹林)者需调整用药,避免凝血异常。

• 愈合能力较弱:

机体修复功能随年龄减退,术后伤口愈合缓慢,感染风险增加。若合并免疫力低下或营养不良,疗养期可能延长。

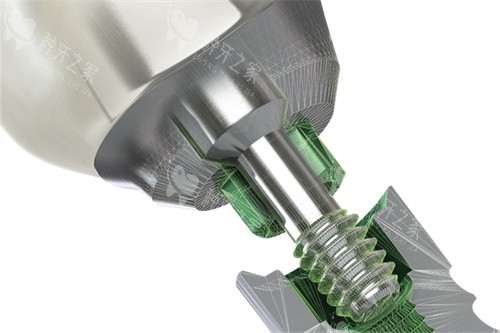

• 种植失败概率增加:

骨质疏松症患者骨密度下降,种植体初期稳定性差,可能导致松动脱落。重度骨质疏松且长期服用双膦酸盐类药物者,颌骨坏死风险显著加高。

• 解剖结构风险:

上颌后牙区骨量不足时,种植手术可能引发上颌窦穿孔;下颌操作不当则可能损伤下牙槽神经,导致唇部麻木。

三、准备决定结果:术前必做四类准备

系统性健康优化是手术成功的前提,具体需分三步走:

全身疾病调控:

心脑血管疾病患者需经专科主管评估,确认耐受手术;糖尿病患者持续监测血糖,直至稳定达标;贫血者纠正血红蛋白>80g/L。

口腔问题预处理:

深度洁牙、牙周刮治控制菌斑;拔除无法保留的残根残冠;龋齿充填修复,营造清洁口腔环境。

影像与实验室检查:

全景片、头颅侧位片分析骨量;血常规、凝血功能、血糖检测排除手术禁忌。

医患共识建立:

医生需明确告知手术步骤、预期结果及可能并发症;家属协助评估老人心理承受力与经济投入意愿。

四、护理决定长远:术后维护三大核心

种植牙的长期成功概率与术后维护强度直接相关:

• 口腔清洁升级:

除早晚刷牙外,需使用冲牙器、牙缝刷清洁种植体颈部,防止菌斑堆积引发种植体周围炎。每日含漱氯己定溶液辅助抑菌。

• 饮食习惯调整:

避免啃咬坚果、骨头等硬物,防止修复体崩瓷或种植体过载。初期以软食为主,逐步过渡到正常饮食。

• 长期定期复诊:

术后1年内每3个月复查一次,后期每半年一次。医生通过咬合调整、牙石清除、X线监测骨结合状态,及时干预异常。

高龄种牙的理性选择

70岁并非种植牙的年龄终点。能否种牙的核心在于个体化评估:健康状况稳定、口腔条件达标、依从性良好的老人,可显著获益于种植牙带来的咀嚼功能修复与生活质量提升。反之,若存在未控制的全身疾病、重度骨质疏松或无法配合维护,则应优先考虑活动义齿等替代方案。建议家属携老人接受口腔专科全方面检查,结合影像学与实验室数据,由具有专长的种植医生制定针对性方案——这是平衡风险与收益的更可靠路径。