种植牙会不会松动?种牙稳固的核心是骨结合!

种植牙存在松动的可能性,但临床数据显示其长期稳固性表现优异,10年存留率超95%。松动的核心诱因集中在骨结合质量、材料选择、手术精度与术后维护四大维度,其中骨结合失败与种植体周围炎是主要成因。下文将从生物学机制、影响因素、数据支撑三个层面,拆解种植牙稳固的关键逻辑,解答“会不会松”“为何松”的核心疑问。

一、种植牙稳固的核心:骨结合的生物学机制

骨结合(Osseointegration)的定义与意义:

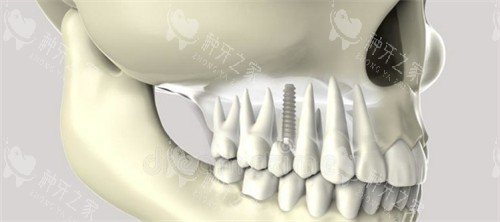

骨结合是种植牙实现长期稳固的生物学基础,指种植体与颌骨间形成无纤维结缔组织间隔的功能性连接,这一机制让人工牙根得以像天然牙般扎根颌骨。

钛及钛合金种植体表面形成的氧化层(TiO₂)具有比较不错生物惰性,能抑制免疫排斥,其弹性模量与骨组织接近,可减少应力屏蔽效应,为骨结合创造条件。

临床数据证实,成功实现骨结合的种植牙,10年存活率高达95%以上,咀嚼力可达300-500N,接近天然后牙的咬合力水平。

骨结合的三个关键阶段:

初始愈合期(0-4周)以血凝块形成为起点,生长因子(如PDGF、TGF-β)释放后,巨噬细胞清除坏死组织,成骨细胞开始迁移并分泌胶原基质,形成初级编织骨。

骨痂成熟期(4-12周)内,编织骨逐渐矿化形成板层骨,种植体表面与骨组织的机械锁结逐步强化,此时需严格控制咀嚼压力,避免微动干扰愈合。

功能稳定期(12周后)骨结合进入稳定状态,种植体与颌骨形成牢固整体,此时可正常承担咀嚼负荷,但仍需规避过度负重。

影响骨结合的核心因素:

种植体表面处理技术至关重要,喷砂酸蚀(SLA)可使表面粗糙度达到20-50μm,显著促进骨细胞附着,而羟基磷灰石涂层能模拟骨矿物成分,加速骨沉积。

患者全身条件存在显著影响,未控制的糖尿病患者种植失败风险增加3.1倍,血清维生素D<30ng/mL者骨结合速度延迟40%,吸烟则会使失败概率升高2-3倍。

手术操作的精又准度直接决定初期稳定性,植入扭矩需控制在15-35N·cm,钻速低于800rpm并配合冷却盐水冲洗,可避免骨组织热损伤。

二、种植牙松动的主要诱因与发生概率

松动的整体发生概率:

临床统计显示,种植牙松动或脱落的发生率约为5%-10%,多出现于术后几年内,且上颌发生率略高于下颌,这与上颌骨密度普遍低于下颌相关。

单颗种植牙15年成功概率超95%,规范维护下20年存留率可维持在85%-90%,说明松动并非普遍现象,多数情况与可控因素相关。

数智化种植技术的应用使手术误差降至0.1mm内,显著降低了因操作不当导致的松动风险,国内规范操作下10年失败概率已低于5%。

基台相关松动(常见可修复型):

基台作为种植体与牙冠的连接桥梁,其松动多源于连接螺丝松动或与牙冠贴合度下降,这类情况占松动实例的相当比例,且通过专科处理大多能好转稳固。

日常咀嚼时的反复咬合力会对基台螺丝产生疲劳性影响,长期偏侧咀嚼或咬合不均会加剧这一问题,导致螺丝逐渐松动。

基台松动的特点是松动程度较轻,多表现为咀嚼时的轻微晃动,无明显疼痛或骨吸收迹象,及时处理后对整体使用年限影响较小。

种植体相关松动(骨结合破坏型):

种植体松动的核心是骨结合遭到破坏,牙槽骨吸收导致种植体失去支撑,这类情况相对重症,需结合骨量条件判断是否可修复。

术后护理不当是主要诱因,短期内咀嚼硬物、口腔卫生不佳引发的种植体周围炎,会直接破坏骨结合界面,导致松动发生。

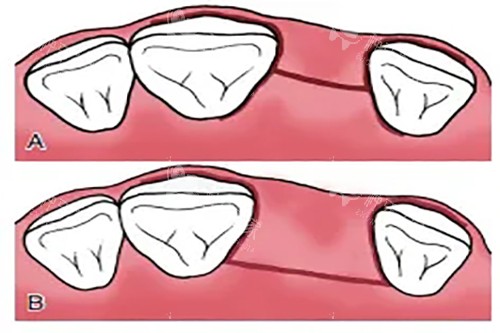

牙槽骨条件差是先天风险因素,缺牙1年后牙槽骨高度可降低25%,3-5年后骨量流失可达50%以上,未进行植骨辅助治疗的情况下,种植体难以获得足够支撑。

咬合创伤的长期累积会逐渐破坏骨结合,种植体缺乏天然牙的牙周膜缓冲,过度咬合力会直接冲击骨界面,引发炎症并加速骨吸收。

其他特殊松动诱因:

种植体折断虽不常见,但可能因材料质量问题或意外撞击导致,一旦发生通常需取出折断种植体并重新植入。

骨质疏松症患者若未接受抗骨松治疗,骨密度不足会影响骨结合的稳定性,长期可能导致种植体逐渐松动。

长期服用二膦酸盐类药物者,骨代谢受到影响,种植体周围骨再生能力下降,也会增加松动风险,需术前进行充分评估。

三、影响种植牙稳固性的关键维度

种植体材料与设计:

纯钛或钛合金是目前主流种植体材料,其生物相容性经过长期验证,能引导骨细胞主动附着,而纳米涂层、等璃子喷砂等表面处理技术,可将骨结合期从3-6个月缩短至2-3个月。

种植体设计需匹配骨密度条件,针对D4类疏松骨,采用螺纹更深、表面积更大的种植体,能提升初期稳定性和骨结合效率。

亲水处理技术的应用使骨结合时间进一步缩短至4-8周,同时提高了骨结合的成功概率,减少了因愈合期间意外因素导致的松动风险。

手术技术与辅助治疗:

引导骨再生(GBR)、上颌窦提升术等骨增量技术,有效解决了骨量不足问题,采用“自体骨块+胶原膜”的植骨方案,10年种植体成功概率达98.1%。

小创伤不翻瓣技术减少了手术对骨组织的创伤,术后出血少、改善比较快,能更好地保留牙槽骨形态,为长期稳固奠定基础。

All-on-4、All-on-6等全口种植技术通过合理分布种植体位置,利用有限骨量实现整体稳固,All-on-4技术10年留存率达92%-96%。

术后维护与使用习惯:

种植体无牙釉质不会蛀牙,但90%以上的种植失败与种植体周围炎相关,而“未定期复查”是主要诱因,规范维护者10年存留率超95%。

日常清洁需兼顾种植体与牙龈交界处,使用软毛牙刷+牙线清洁,定期使用含罗伊氏乳杆菌的益生菌含片,可使种植体周围炎发生率降低41%。

避免用种植牙啃硬物、开酒瓶等行为,这类暴力使用会直接冲击骨界面,维护不当者5年种植失败概率可达15%以上,是规范维护者的数倍。

定期专科复查不可或缺,术后头一年每3个月复查、之后每半年洁治一次,能有效控制骨吸收,理想状态下年骨吸收应<0.2mm。

四、不同人群的稳固性表现与数据支撑

年龄因素对稳固性的影响:

年龄并非种植稳固的限制因素,临床已为众多60岁以上人群成功种牙,更高龄患者达96岁,关键在于身体基础指标是否稳定。

老年人骨代谢速度较慢,骨结合时间可能略长于年轻人,但只要骨密度尚可且无重度全身疾病,其种植体稳固性与年轻人差异不大。

78岁老人15年“零故障”使用的实例,证实了老年人种植牙的长期稳固性,合理选择种植体类型并配合规范维护,可实现长期使用。

特殊身体状况者的稳固性:

糖尿病患者若糖化血红蛋白控制在7%以下,种植成功概率与健康人群接近,血糖控制不佳则会显著增加骨结合失败和松动风险。

吸烟者种植失败概率是不吸烟者的15倍,尼古丁会抑制血管生成,阻碍骨组织修复,戒烟后可降低这一风险。

全口缺牙且下颌骨重度萎缩者,通过骨增量技术和合适的种植方案,可实现稳定修复,摆脱传统假牙松动脱落的困扰。

不同修复方案的稳固性数据:

All-on-4全口种植技术10年留存率达92%-96%,All-on-6技术15年成功概率超90%,这类方案通过多颗种植体协同承重,提升了整体稳固性。

单颗种植牙5年成功概率在上颌为84%-92%,下颌为91%-99%,10年成功概率上颌达81%-82%,下颌达89%-98%,表现出良好的长期成效。

采用骨增量技术的种植实例,10年种植体成功概率达98.1%,移植骨块吸收率仅7.7%,说明通过辅助技术可有效解决骨量不足导致的稳固性问题。

种植牙松动是可控的低概率事件,核心取决于骨结合质量、材料与技术选择及术后维护。骨结合的成功实现为稳固奠定基础,5%-10%的松动发生率多与护理不当、骨量不足等可控因素相关。规范操作下10年存留率超95%的临床数据,证实了种植牙的整体稳固性。把握材料选择、精又准手术、规范维护三大关键,即可显著降低松动风险,实现长期稳定使用。