钛特利种植体身份解码:国产与进口技术融合创新!

钛特利种植体身份解码:

种植牙技术的历史与现状

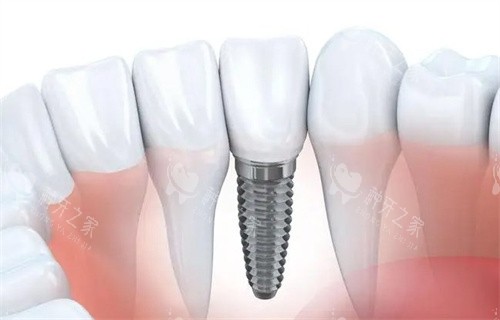

种植牙技术自1965年瑞典初次成功实施以来,已成为现代口腔医学的重要里程碑。这项技术利用钛金属独特的骨融合特性,为缺牙患者提供了接近天然牙的功能性解决方案。历经半个多世纪的发展,种植牙技术在国内外范围内取得了显著进步,其中更长记录显示一颗种植牙在患者口腔中完好使用了42年之久。

在我国市场,种植牙技术起步相对较晚,上世纪90年代才正式引入。长期以来,国内种植牙市场呈现出明显的"外强内弱"格局。据显要数据显示,截至2021年底,我国市场上获批准的种植体及系统共117个,其中进口产品占比超过80%,国产品牌仅占约15%。这种市场结构反映了我国在高端口腔种植材料领域的技术积累不足和品牌影响力有限的现状。

国产种植体的技术突破

近年来,我国科研团队在种植体材料技术领域取得了显著进展。钛合金作为种植体的首要选择材料,因其优异的生物相容性、机械强度和耐腐蚀性能而备受推崇。然而,传统国产种植体在表面处理技术和整体性能上与国内外一线品牌存在差距,特别是难以同时满足表面硬度和内部韧性的双重标准。

我国石油大学(华东)科研团队经过五年多的技术攻关,成功开发出具有自主知识产权的新型固体渗碳技术。这项创新不仅解决了纯钛种植体表面强度与整体韧性的平衡难题,还大幅降低了生产成本,使国产种植体的性价比显著提升。技术突破带来的直接效益是近三年合作企业累计实现1.5亿元销售收入,利润达1700余万元,标志着国产种植体开始具备与国内外品牌竞争的实力。

进口与国产种植体的市场格局

当前我国种植牙市场呈现明显的品牌梯队分布。头一梯队由欧美品牌主导,包括瑞士的士卓曼、瑞典的诺贝尔、美国的Astra和ZIMMER等,这些品牌凭借悠久历史、稳定性能和成熟技术占据高端市场。第二梯队则以韩国品牌为主,如登腾、奥齿泰等,以相对较低的价格和适中的品质赢得中端市场份额。

国产种植体品牌如创英、康盛、百康特等虽然起步较晚,但通过技术引进和自主创新,已逐步在市场中站稳脚跟。国产种植体的优势主要体现在价格亲民、适应东方人颌骨特点以及本地化服务等方面。随着技术进步和临床数据积累,国产种植体的市场份额有望持续扩大。

技术融合创新的发展趋势

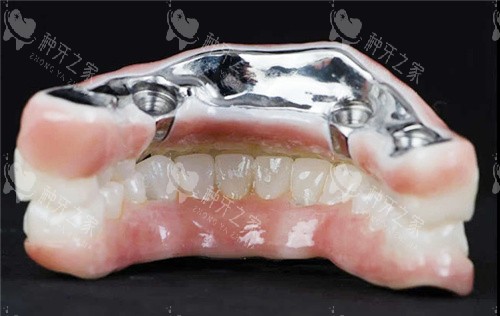

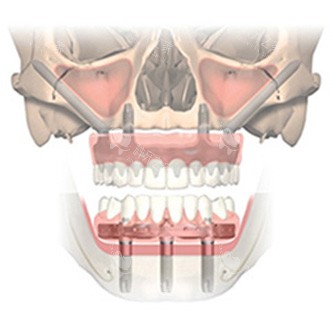

钛特利种植体代表了国产与进口技术融合创新的新方向。这种融合体现在多个层面:材料科学上借鉴国内外靠前经验,结合本土研发成果;制造工艺上引进精密加工技术,同时开发适合国人口腔特点的设计;临床应用中整合国内外标准操作流程,又根据我国医疗环境进行优化调整。

技术融合带来的直接好处是性能提升和成本优化。国产种植体通过吸收国内外靠前技术,显著缩短了与进口品牌的品质差距;同时,本土化生产避免了高额进口关税和运输成本,使终端价格更具竞争力。这种"进口品质、国产价格"的定位,正在改变我国种植牙市场的传统格局。

患者选择与临床应用考量

在临床实践中,种植体的选择需综合考虑多方面因素。进口品牌在长期临床数据、品牌认知度和医生熟悉度方面具有优势,尤其适合追求长期稳定性的患者。而国产种植体则在价格敏感型患者和特定解剖条件下展现出独特价值。

正规医师建议,患者应根据自身口腔条件、经济状况和对治疗结果的期望进行综合判断。值得注意的是,随着国产种植体技术的进步,其临床成功概率已接近国内外水平,在某些特定病例中甚至表现出更好的适应性。医疗机构也在逐步增加国产种植体的采购比例,为患者提供更多元化的选择。

种植牙市场的未来发展将呈现三大趋势:一是国产替代加速,随着技术差距缩小和政策支持力度加大,国产种植体的市场份额将持续提升;二是价格体系重构,技术融合带来的成本优化将使种植牙治疗更加普惠;三是服务模式创新,包括商业保险介入和分级诊疗体系的完善。

行业医师预测,未来5-10年内,国产种植体有望在中端市场占据主导地位,并逐步向高端市场渗透。同时,随着口腔健康意识的普及和老龄化社会的到来,种植牙市场需求将保持稳定增长,为国产与进口技术的进一步融合创新提供广阔空间。这场由技术驱动的产业变革,将使更多我国患者受益于高质量、可负担的种植牙服务。