为什么后槽牙不建议种植牙?为何6号牙缺失推荐种植?

后槽牙种植争议与6号牙缺失修复策略解析!

一、后槽牙种植的医学争议点

后槽牙区域因解剖结构复杂、力学负荷高等特性,成为种植牙领域的"技术高地"。以下从多维度解析其种植风险:

1. 骨量与骨质条件的天然短板

后槽牙区牙槽骨存在显著解剖学缺陷:

骨密度梯度差异:上颌后部牙槽骨密度较前牙区降低,下颌后牙区骨量随年龄增长加速吸收

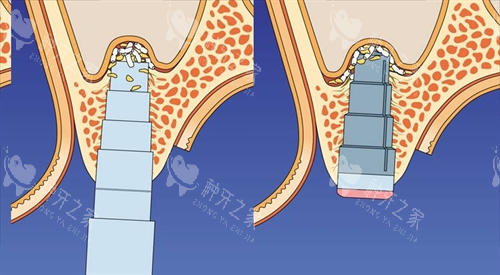

骨形态挑战:后牙区牙槽嵴多呈"V"形凹陷,种植体植入角度受限,需进行骨增量手术的比例显著高于前牙区

2. 神经血管毗邻带来的手术风险

后槽牙种植需直面两大高危解剖结构:

上颌窦穿通风险:上颌第二磨牙根尖距上颌窦底平均距离不足,常规种植需实施上颌窦提升术

下牙槽神经损伤:下颌后牙区神经管变异率高,种植体偏离健康区易导致下唇麻木等长久性损伤

3. 咀嚼功能负荷的长期考验

后槽牙承担的咬合力远超前牙区:

动态咬合特征:后牙区承受侧向力、扭转力等复合应力,种植体颈部易出现应力集中

长期生物力学:种植体周围骨组织在持续重负荷下易发生微动,加速骨吸收进程

4. 替代修复方案的可行性

针对后槽牙缺失,临床存在更优解决方案:

保留残根修复:对根尖周无病变的残根,可通过桩核冠技术实现功能重建

精密附着体义齿:采用磁性、套筒冠等精密连接方式,可显著提升活动义齿的稳定性

二、6号牙缺失的种植必要性

6号牙作为口腔咀嚼系统的"中流砥柱",其缺失带来的连锁反应远超其他牙位:

1. 咀嚼效能的断崖式下降

6号牙在咀嚼过程中承担关键角色:

食物研磨枢纽:通过宽大的咬合面实现食物的初级粉碎,缺失后需依赖前牙切割,增加牙列整体负担

垂直距离维持:6号牙缺失导致咬合垂直距离降低,引发颞下颌关节紊乱风险

2. 牙列稳定性的多米诺效应

单颗6号牙缺失将引发连锁反应:

邻牙倾斜移位:近中邻牙向缺隙侧倾斜,远中邻牙伸长,形成"创伤性咬合"

对颌牙超 eruption:对颌牙失去咬合接触后持续萌出,导致咬合平面倾斜

3. 种植修复的独特优势

针对6号牙的种植方案具有显著优势:

精细解剖匹配:6号牙牙根形态相对规则,种植体植入角度易控制

功能重建结果:种植体支持的冠修复体能完全改善原有咀嚼效能,避免邻牙过度磨损

长期健康效益:维持牙列完整性可降低牙周病、龋病等继发疾病发生率

三、临床决策的个性化考量

种植方案的制定需遵循"三维度评估"原则:

1. 患者健康画像分析

全身健康筛查:糖尿病控制水平、骨质疏松程度等直接影响种植体骨结合

口腔卫生评估:牙周探诊深度、菌斑指数等指标决定种植时机

2. 解剖条件精细诊断

CBCT三维建模:通过智能化影像技术精细测量骨量、骨质密度及重要解剖结构位置

虚拟种植规划:利用种植软件模拟更佳植入位点,预判手术风险

3. 修复目标动态平衡

功能需求分级:根据患者饮食习惯制定个性化修复方案

经济成本考量:在种植修复、固定桥修复、活动义齿间进行效价比分析

四、现代口腔医学的突破方向

针对后槽牙种植难题,临床正探索三大创新路径:

智能化导航技术:通过动态导航系统实现种植体亚毫米级定位,降低神经损伤风险

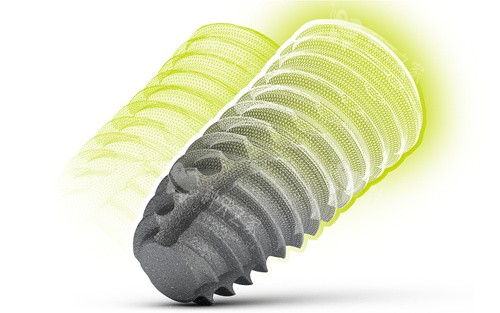

生物活性材料:采用含锶羟基磷灰石涂层种植体,加速骨整合进程

组织工程修复:结合富血小板纤维蛋白(PRF)技术,促进种植体周围软组织愈合

后槽牙种植的争议本质是医学风险与修复收益的权衡,而6号牙种植的必要性则源于其不可替代的咀嚼功能。

在精细医疗时代,临床决策应突破"一刀切"模式,通过多学科协作实现修复结果更大化。

随着材料科学与数字技术的进步,未来将有更多患者从个性化种植方案中获益,重获口腔健康与功能完整。