上颌窦提升术风险大吗?风险程度实际取决于这些因素!

一、直面疑问:上颌窦提升术的核心作用与风险客观性

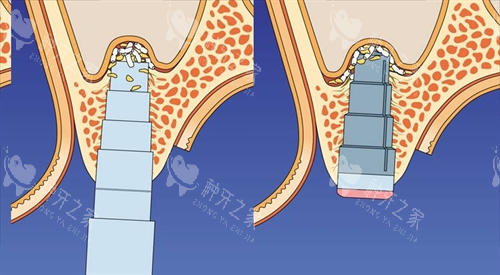

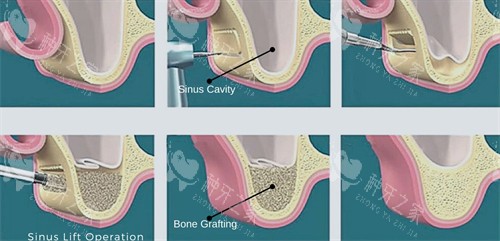

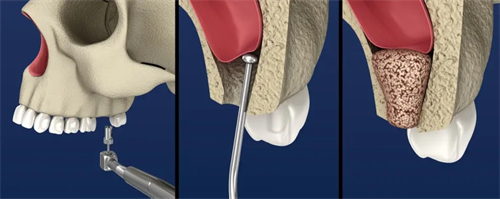

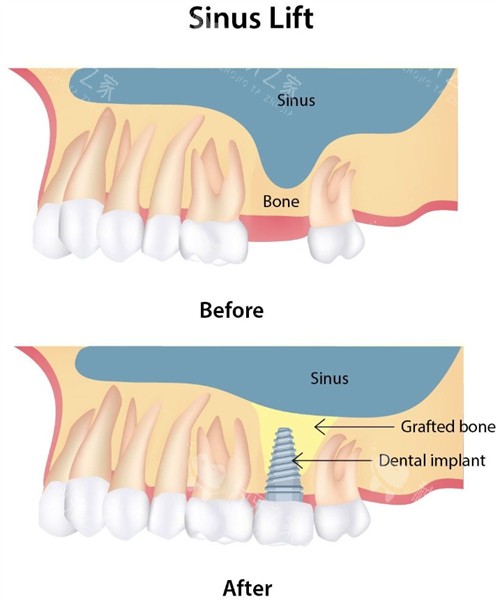

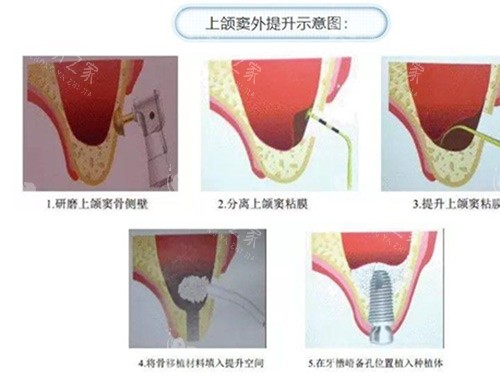

不少缺牙朋友在考虑种植牙时,被医生告知需要先做上颌窦提升术(Sinus Lift),难免心生忐忑:这个手术听起来挺吓人的,风险到底有多大?简单来说,该手术是当上颌后牙区骨头高度不足、无法直接植入种植体时,采取的一种特殊的骨增量方法。其目的是在上颌窦底与上颌骨之间人为创造一个空间,并植入骨替代材料,为后续种植牙提供必要的支撑。风险客观存在,但并非不可控。理解其成因、范围及规避策略,是消除焦虑、做出明智决定的关键。

二、为什么我的情况需要“抬高”上颌窦?

理解必要性,才能正确评估风险代价。

上颌窦气化是一个常见因素:后牙缺失后,上颌窦腔会自然向下扩展,占据原本属于牙槽骨的空间。此状态下,剩余骨高度通常小于5mm,不足以安心容纳种植体。

忽视骨质问题强行种植,失败概率大幅提升:勉强植入的种植体稳定性差,易松动脱落;即使勉强愈合,也可能因支撑不足导致后期种植体周围炎甚至折断。

因此,对于上颌后牙区重度骨量不足的患者,上颌窦提升术是长期确保种植牙稳定的重要前置步骤,其存在的风险需放在整体治疗成功的大背景下权衡。

三、潜在风险盘点:术中、术后与远期需关注什么?

术中不可忽视的操作风险

首当其冲是窦粘膜穿孔:这是比较常见的术中并发症。提升窦底骨板时,上方覆盖的粘膜非常菲薄,操作稍有不当极易穿破。相关数据显示其发生率在某些情况下可能达到10%-35%(取决于手术方式和难度)。微小穿孔影响有限,及时修补便可控制风险;较大穿孔若未处理则易导致骨粉流失、感染甚至手术失败。

其次是邻近结构损伤:上颌窦壁紧邻重要的解剖区域,如鼻腔、相邻牙根尖、甚至眶下神经血管束等。操作中若定位不够精细或经验不足,可能导致邻牙不适、鼻出血、面部麻木等。罕见但重症的是出血难以控制。

术后早期疗养期的关键挑战

急性鼻窦炎是术后早期常见情况:手术操作刺激窦腔,术后几天内出现鼻塞、流涕、面部胀痛,一般可随伤口好转及药物使用(如抗生素、减充血剂)缓解。

伤口感染与裂开不容小觑:口腔并非无菌环境,术后护理不当或患者体质特殊(如血糖控制不佳)可能导致手术区感染,表现为红肿热痛加剧、脓性分泌物、发烧。重度感染可波及植入的骨材料,导致其吸收、失败。

明显的面部肿胀、淤青、术后一至数天内出现疼痛感属于正常机体反应。不过,如果肿胀持续加重超过72小时或疼痛难以忍受,务必及时联系医生。

中长期可能面临的复杂问题

更令人担忧的是骨增量失败:即使手术顺利,植入的骨粉也可能不被自身组织良好接纳吸收,无法形成足够质与量的新骨。原因多样:感染控制不佳、骨粉品质问题、术后管理失误(如早期戴活动义齿压迫)、患者骨再生能力差(如重度吸烟、特定慢性疾病)等。

由此衍生的是种植体失败:即使完成提升并植入种植体,也可能因骨整合不佳而松动脱落。

慢性鼻窦炎虽属少见:上颌窦本身作为鼻窦系统的一部分,若术后长期存在鼻腔通气引流障碍或反复感染未根除,少数患者可能在提升术后数月甚至数年发展为治疗难度更高的慢性鼻窦炎。

四、风险能降低吗?关键控制点在何处?

选择具有专长的医生与机构是基石

经验至关重要:大量种植及颌面外科实例证实,经验充足的医生处理复杂病例能力更强,如熟练运用各种上颌窦提升技巧,对解剖变异判断比较准,能预判并有效处理窦膜穿孔,显著减少重度并发症的发生。

CT三维影像评估不可或缺:详尽精细的术前影像检查(如锥形束CT)是安心手术的前提。它能清晰展示窦腔形态、分隔、剩余骨量、粘膜状况、血管神经位置,帮助医生规划精细安心的入路和提升方案。

无菌环境与设施齐备:正规机构的诊室条件、手术器械消毒流程是预防感染的关键确保。

精细细致的术前评估是规划前提

全身状况排查务必严格:重度未控制的系统性疾病是手术禁忌或需延期。重点排查:血糖控制不佳的糖尿病;免疫功能异常;长期口服影响骨代谢药物(如双膦酸盐);凝血功能异常;活动期牙周炎症;未治疗的全口龋齿病灶等。吸烟需严格告知医生,尼古丁对组织修复的负面影响有充分依据,通常术前术后需严格禁烟数周。

牙周状况直接影响骨增量成效:活动性牙周炎是种植大忌,如同在沙滩上盖楼。手术前必须确保全口牙龈健康、牙周炎症得到控制。

细致的口腔检查:邻近牙齿健康程度、咬合关系、口腔卫生习惯等均被纳入考量。制定整体治疗方案,避免“头疼医头”。

术中与术后精细化管理是成功确保

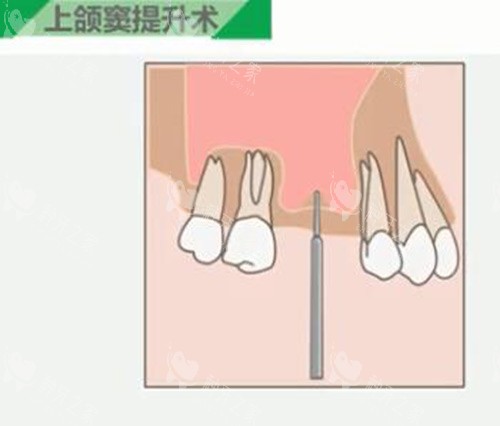

手术方式的适应症选择很重要:针对不同骨质骨量、解剖复杂性,医生会选择不同术式。经典开窗式提升术(外提升)适用于骨高度

术后管理需要医患高度配合:严格遵医嘱用药,使用漱口水,保持术区清洁,避免擤鼻、打喷嚏、用力漱口、剧烈运动、潜水、乘坐飞机(尤其术后头两周)等增加窦腔压力的动作是刚性要求。饮食需从流食半流食逐步过渡,忌过热太硬刺激伤口。如佩戴活动临时假牙,须在医生指导下调整,杜绝压迫植骨区。

定期复诊不容松懈:医生需要影像检查来确认新骨形成进展、骨粉稳定情况,及时发现隐患(如微小感染、愈合异常),避免问题恶化。

五、如何判断手术是否“没做好”?哪些情况需警惕?

术后轻微不适属正常:3-5天内,中度肿胀、疼痛(可通过药物有效控制)、局部淤青或鼻塞、少量血丝渗液可随改善好转。

以下信号需即刻返诊复查:

剧烈疼痛或肿胀在术后数天非但不减轻反而显著加剧。

持续性大量鼻腔出血不止(少量涕中带血属术后常见现象,不在此列)。

体温升高超过38.5℃,全身疲乏不适。

创口处持续大量流出带有脓性、异味分泌物的迹象。

植入的骨颗粒不断从鼻腔或口腔溢出。

口鼻持续存在连通感(瘘管形成),饮水或食物会从鼻腔漏出。

面部或上唇区域出现麻木、感觉异常,持续不缓解。

六、术后关键阶段自我护理指南

黄金48小时:控制肿胀疼痛,严控出血感染

术后立即冰敷手术侧面部区域(非直接接触皮肤),每敷15-20分钟间歇休息同等时间。

保持头部抬高,即使卧床休养也需垫高枕头。睡觉时避免术区侧卧位。

严格按处方定时定量服药(抗生素、止痛药、必要时使用的鼻喷剂)。

术后短时间内进食温凉流质,次日视情况过渡到温软食物。禁用吸管,避免用力漱口。

口腔清洁:术后24小时后可开始轻柔漱口(使用温和处方漱口水或温盐水),刷其他牙齿时避开伤口区。

术后1-2周:守护创口稳定,严防外力干扰

饮食仍以软烂细碎食物为主,咀嚼务必使用非手术侧。

持续严格禁止:用力擤鼻、打喷嚏时务必张大口减轻压力、大声咳嗽、弯腰提重物、剧烈运动(包括跑步、健身、游泳)、吸烟饮酒、乘坐飞机。

遵医嘱按时复诊拆线及检查愈合情况。

如佩戴活动假牙,需在医生评估后才能使用,确保完全不压迫植骨区。若戴牙后明显不适则立刻暂停。

术后数周至数月:耐心等待骨愈合,逐步回归正常

在医生评估骨增量稳定前,仍需持续保护植骨区,避免过大咀嚼力。

保持优良口腔卫生习惯,使用软毛牙刷、牙缝刷等完全清洁非手术区牙齿。

密切留意是否有异常症状(如前述警告信号)出现。

骨成熟期通常需要6-9个月甚至更久(视骨质情况及修复材料种类而定),期间需按计划复查拍片,评估骨结合情况。

七、关键风险要素及应对概览

主要关注点 - 预防与降低策略

窦膜穿孔 - 术前CT精细评估、医生经验、恰当技术选择(如内提升器械)、即时修补。

术后感染 - 严格无菌操作、术前控制口内炎症、患者按时服药、优良术后口腔护理。

急性鼻窦炎 - 围手术期鼻腔用药、控制用力擤鼻喷嚏、及时处理感冒。

骨增量不足/失败 - 充分术前评估筛选、选用可靠骨替代材料、术后严格规避干扰(如早戴假牙压迫)、良好患者依从性(禁烟、控制全身病)。

慢性鼻窦炎(罕见) - 关注术前有无鼻腔结构问题、术后保持鼻窦引流通畅。

出血问题 - 术前评估凝血功能、术中精细操作止血。

上颌窦提升术的风险确实存在且值得重视,主要体现在窦膜穿孔、术后感染与炎症、骨增量不足或失败等方面。然而必须认识到,在当代口腔种植技术体系下,它是一种经过长期验证、具有特定适应症的常规成熟操作手段。决定风险高低的核心不在于手术本身肯定“大小”,而在于个体基础条件的精细评估、具有专长医生所采取的规范方案设计、精良的手术操作与术后管理,以及患者自身对医嘱的严格配合。对于符合适应症的患者,成功的上颌窦提升是实现上颌后牙区稳定长久种植修复不可或缺的、总体可靠的关键一步。