种植牙哪个品牌种植体那种好?这份闭眼入选购清单收好

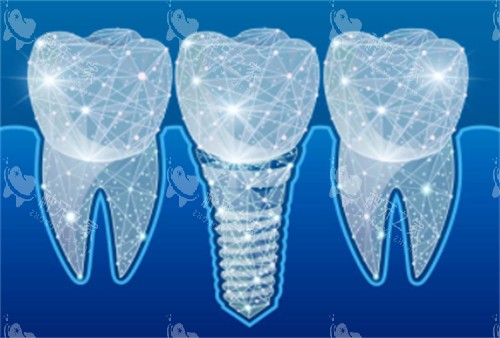

种植牙早已不是“镶颗金牙”的简单操作,如今的种植体如同精密仪器,从材料工艺到适配场景都暗藏学问。面对市面上五花八门的品牌,有人被高价劝退,有人因低价踩坑,更多人则陷入“贵的等于好”的认知误区。本文将带您拨开迷雾,找到真正适合的种植体。

选种植体,先看懂这三大核心要素

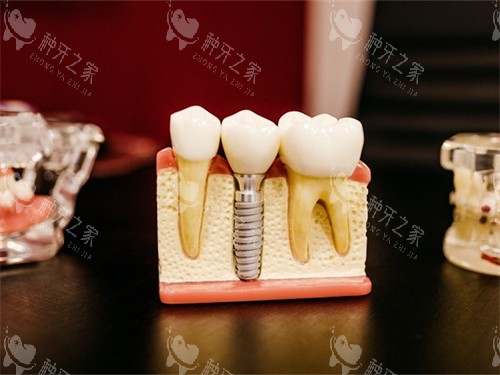

种植体的本质是人工牙根,其核心价值在于长期稳定性与生物相容性。瑞士品牌采用四级纯钛或钛锆合金,表面通过大颗粒喷砂酸蚀技术加速骨结合,适合牙槽骨条件差的人群;韩国品牌主打四级钛材质,凭借锥形螺纹设计提升初期稳定性,更适合预算有限且骨质健康者。

材料差异直接影响使用寿命。高端品牌如瑞典诺贝尔的临床数据可达40年以上,而经济型品牌普遍在20-30年区间。但需注意,使用寿命不仅取决于品牌本身,还与术后维护、咬合习惯密切相关。

预算与需求匹配,才能把钱花在刀刃上

头一梯队:追求品质与长期价值

若预算充足且对咀嚼功能要求高,瑞士ITI亲水植体是优选。其钛锆合金材质能缩短骨结合时间至3-4周,尤其适合糖尿病患者或骨量不足人群。瑞典诺贝尔Active系列则凭借即刻负重技术,实现“及时种植”,避免多次手术创伤。这类品牌单颗价格通常在6000-18000元,适合对生活品质有较高追求的群体。

第二梯队:平衡性价比与实用功能

美国皓圣、德国ICX等中端品牌以“小创口手术”为亮点,采用螺旋切割刃设计增强初期稳定性,价格集中在4000-8000元。这类植体对医生技术要求相对较低,适合牙槽骨条件中等、希望控制预算又不妥协基本性能的人群。

第三梯队:经济适用型解决方案

韩国登腾、奥齿泰以及国产创英等品牌,凭借2500-5000元的亲民价格成为市场主流。其优势在于售后服务体系完善,且对常规单颗缺牙修复结果稳定。需注意,这类植体对复杂病例(如全口种植、骨增量需求)适配性较弱,更适合骨质健康且修复位置非前牙区的患者。

特殊口腔条件,需要定制化方案

骨量不足怎么办?

牙槽骨吸收症状重者需优先考虑表面处理技术优异的品牌。例如瑞士ITI瑞锆系列通过亲水涂层促进骨细胞附着,搭配骨粉填充可减少植骨手术次数。德国贝格种植体则提供4mm超短型号,避免大面积骨增量带来的额外开销。

前牙区修复如何兼顾美观?

前牙种植对边缘骨吸收率要求极高。瑞典Astra种植体采用纳米级表面处理,能将骨吸收控制在0.3mm以内,配合全瓷基台可实现“以假乱真”的牙龈形态。需警惕某些低价品牌因设计粗糙导致的牙龈发黑、牙冠比例失调等问题。

避开认知误区,这些真相越早明白越好

误区一:“医生技术不如品牌重要”

再高端的种植体若植入角度偏差1mm,都可能引发邻牙损伤或种植体松动。选择具有10年以上种植经验的医生,比盲目追求品牌更能确保成功概率。部分机构会提供种植体与医生技术的“双维评估报告”,建议通过正规渠道查询。

误区二:“低价种植体=智商税”

经济型品牌在常规病例中表现并不逊色。例如韩国登腾在单颗后牙缺失修复中,10年成功概率可达95%以上。关键在于术前通过CT精细评估骨密度,避免因适应症判断失误导致的种植失败。

误区三:“进口品牌一定优于国产”

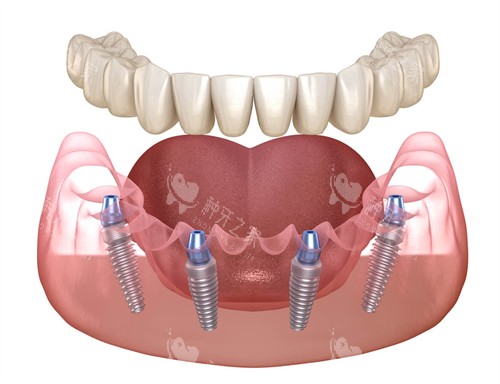

国产创英、威高等品牌近年来突破技术壁垒,其仿生螺纹设计与进口产品差距逐步缩小。在预算有限的全口种植场景中,国产植体配合ALL-ON-4技术可实现费用减半,且5年存活率超过92%。

决策之前,做好这三步自查

明确修复目标:是修复基础咀嚼功能,还是追求咬合精细度与美观度?

评估口腔现状:通过全景片判断骨高度、厚度及邻牙健康状况。

设定预算区间:将种植体、基台、牙冠、骨增量等费用合并计算,预留10%-20%弹性空间。

种植体的选择如同量体裁衣,没有肯定的好坏,只有适配与否。高端品牌为复杂病例提供更多可能性,平价产品则让缺牙修复不再遥不可及。记住:比品牌更重要的是医生的方案设计能力,以及您对自身需求的清晰认知。下次面对问询师递来的价目表时,希望您能自信地说:“请根据我的骨片,推荐三个适配方案。”