钛合金种植牙生物相容性好吗?揭秘不排异核心原因

钛合金种植牙的生物相容性处于行业优异水平,核心源于其表面氧化钝化膜的防护作用、与人体骨骼的骨整合能力及极低的毒性析出。临床数据显示其5年存活率超95%,过敏风险低于3%,成为牙科种植的主流选择。下文将从科学原理、临床表现、技术优化等维度,拆解其生物相容性的核心优势。

一、生物相容性的核心定义与评价体系

生物相容性的本质:材料与人体的“和平共处”

生物相容性指非活性材料与生命体组织接触后,双方不引发有害反应、达成功能平衡的特性,涵盖生物学反应与材料反应两大维度。

对种植牙而言,优异的生物相容性意味着材料既不会引发免疫系统的排异攻击,也不会释放有毒物质损伤组织,同时能支持骨骼与软组织的正常生长修复。

显要评价标准:ISO10993的严苛检测

钛合金种植牙的生物相容性需通过ISO10993海内外标准的全维度检测,核心项目包括细胞毒性测试、致敏性测试、骨植入测试、溶血测试等。

细胞毒性测试需确保材料对成骨细胞、牙龈细胞无抑制作用,致敏性测试要求过敏反应发生率低于3%,骨植入测试则验证材料能否支持骨组织长入并形成稳定结合。

符合该标准的钛合金材料,才能被认定为长期植入级生物材料,进入临床应用。

二、钛合金生物相容性的物质基础:成分与氧化钝化膜

钛合金的成分构成:纯钛与合金的性能平衡

临床常用的钛合金种植牙主要分为两类,一类是含钛量99%以上的纯钛(以四级纯钛为主),另一类是钛基合金如Ti-6Al-4V(TC4)、Ti-6Al-7Nb等。

纯钛凭借高纯度成分,生物相容性更优,过敏风险趋近于零,适合过敏体质人群;钛合金通过添加铝、钒、铌等元素提升机械强度,生物相容性略逊于纯钛,但仍满足临床安心标准。

新一代钛铌、钛锆合金通过调整成分比例,在保留高强度的同时优化了生物活性,进一步缩小了与纯钛的相容性差距。

氧化钝化膜:生物相容性的“保护屏障”

钛合金更独特的优势在于,其表面能在接触空气或体液后几秒内,自动生成一层二氧化钛(TiO₂)钝化膜,这层薄膜厚度仅2-5纳米,却具备极高的稳定性与致密性。

该钝化膜不溶于水、不与人体组织发生化学反应,能有效阻挡钛合金本体与周围环境的接触,相当于为种植体穿上“隐身衣”,使免疫系统无法识别其为外来物。

更特殊的是,这层膜具备自愈能力,即便受到轻微机械损伤,也能在体液中快速重新生成,持续提供防护,避免金属璃子析出引发毒性反应。

低腐蚀特性:长期相容性的关键确保

口腔环境复杂,酸碱波动、电解质存在及咀嚼机械应力,对种植体的抗腐蚀能力提出极高要求。

钛合金在模拟体液中的年腐蚀速率低于0.005mm/a,远低于不锈钢、钴铬合金等其他金属材料,在氯化物环境(如唾液中的盐分)中表现尤为稳定,点蚀率仅0.001mm/a。

这种极强的抗腐蚀能力,确保了钛合金种植体在口腔内长期留存时,不会因材料降解释放有害璃子,维持了生物相容性的稳定性。

三、骨整合:生物相容性的核心功能表现

骨整合的本质:种植体与骨骼的“有机融合”

骨整合指种植体植入牙槽骨后,与骨组织形成直接的结构与功能连接,中间无纤维组织间隔,是衡量种植牙生物相容性的核心指标。

钛合金能实现这一过程,核心在于其表面特性与人体骨骼的适配性:二氧化钛膜带轻微负电荷,可吸引带正电的钙璃子,促进骨骼主要矿物质成分羟基磷灰石结晶沉积。

同时,钛合金的弹性模量约60GPa,与人体骨骼的30GPa接近,能减少“应力遮挡”效应,避免周围骨骼因受力不均出现吸收,为骨整合提供了力学基础。

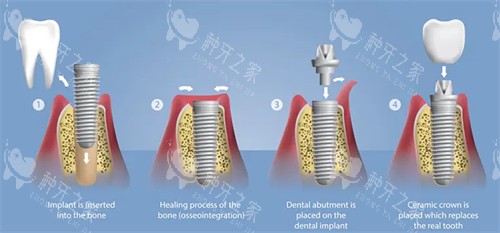

骨整合的过程:从细胞黏附到稳定结合

种植体植入后,骨整合过程逐步推进:初期(前几天),植入体与牙槽骨间以纤维结缔组织连接,连接较弱。

随后,成骨细胞开始在种植体表面黏附、增殖,并分泌骨基质,这一过程中,钛合金的表面微结构为骨细胞提供了理想的生长“支架”,使其能顺利爬行生长。

通常3个月左右可实现基本骨结合,植入体与牙槽骨连接牢固;6个月左右达成稳定骨结合,能承受正常咀嚼力,这一过程的顺畅推进,直接印证了钛合金的优异生物相容性。

四、临床数据与实际应用:生物相容性的实证支撑

长期存活率:数据印证相容性优势

大量临床随访研究显示,钛合金种植牙的长期存活率表现优异,5年存活率普遍超过95%,部分经过表面处理的种植体可达到96%。

这一数据覆盖了不同骨质条件的人群,包括骨高度不足8mm的复杂病例,甚至涵盖了糖尿病等对愈合有影响的特殊人群,证明了钛合金生物相容性的广泛适应性。

对比其他材料,钛合金种植牙的10年存活率仍保持在90%以上,远超行业认可的“出色等级”标准,其长期稳定性背后,是生物相容性的持续确保。

过敏风险:极低概率的安心验证

人体对金属过敏多源于镍、钴、铬等元素,而钛合金中此类元素含量极低,纯钛种植体的过敏风险更是趋近于零。

临床数据显示,钛合金种植牙的过敏反应发生率仅为3%左右,且多与合金中的钒元素相关,而非钛本身,这类反应在改用纯钛或不含钒的钛合金后可有效规避。

对于重度金属过敏体质人群,纯钛种植体搭配全瓷基台与牙冠的方案,可将5年留存率从68%提升至96%,充分证明了钛合金在特殊人群中的生物相容性潜力。

多场景适配:不同口腔条件下的相容性表现

钛合金种植牙的生物相容性,使其能适配不同的口腔修复需求:前牙区咬力较小,纯钛种植体凭借更优的生物相容性与色泽稳定性,可减少牙龈发灰风险,兼顾功能与美观。

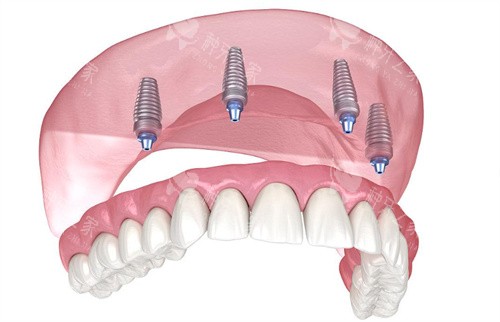

后牙区承担主要咀嚼功能,咬力较大,Ti-6Al-4V等钛合金凭借高强度与良好生物相容性的平衡,能稳定承受咀嚼压力,无需增大种植体直径。

即便是骨质条件较差的情况,钛合金种植体也能通过与骨增量技术的配合,顺利实现骨整合,其广泛的适配性,源于生物相容性对不同口腔环境的适应能力。

五、表面处理技术:生物相容性的进一步优化

表面改性:提升生物活性的关键手段

现代制造工艺通过对钛合金种植体进行表面处理,进一步优化了其生物相容性,核心技术包括SLA喷砂酸蚀技术、微弧氧化、阳极氧化等。

SLA喷砂酸蚀技术通过物理喷砂与化学酸蚀结合,在种植体表面形成纳米级微孔结构,增大了表面粗糙度与比表面积,为成骨细胞的黏附与增殖提供了更多位点。

临床研究表明,经过SLA处理的钛合金种植体,成骨细胞附着速度可提升40%,骨结合时间缩短30%以上,使生物相容性的功能表现更有效。

表面功能化:负载生物活性物质

更可靠的表面处理技术还能在钛合金表面负载生长因子、药物等生物活性物质,进一步强化生物相容性。

这些物质可调控免疫反应,减少促炎信号释放,增加促再生信号,为骨整合创造更有利的生物学环境,尤其适用于骨质条件不佳或愈合能力较弱的人群。

此外,阳极氧化技术可在钛合金表面形成更厚的氧化膜,同时引入羟基等功能性基团,提升材料的亲水性与生物活性,进一步优化骨整合成效。

六、钛合金与纯钛:生物相容性的细微差异

成分差异带来的相容性区别

纯钛(含钛量99%以上)的生物相容性略优于钛合金,核心原因在于其成分单一,无铝、钒等合金元素,潜在过敏风险更低,更适合过敏体质人群。

钛合金(如Ti-6Al-4V)因添加了合金元素,机械强度更高,但这些元素可能对部分敏感人群的免疫系统产生轻微刺激,不过这种情况发生率极低,且可通过严格的材料过滤工艺控制。

新一代钛合金(如Ti-6Al-7Nb)用铌替代钒,降低了潜在风险,生物相容性更接近纯钛,实现了强度与相容性的更好平衡。

应用场景的针对性选择

纯钛种植体更适合前牙区修复、过敏体质人群,或对生物相容性要求极高的情况,其价格相对较高,四级冷作钛的生物相容性与机械强度更优。

钛合金种植体则更适合后牙区修复、咬力需求较大的情况,价格更亲民,性价比突出,对非过敏体质人群而言,其生物相容性充分能满足临床需求。

两种材质的选择,本质是基于口腔条件、功能需求与预算的合理匹配,而非生物相容性的“优劣对立”,二者均属于生物相容性优异的种植体材料。

钛合金种植牙的生物相容性,源于材料本身的理化特性、氧化钝化膜的保护作用、与骨骼的适配性及临床技术的持续优化。氧化膜的“隐身”与自愈能力、骨整合的有效实现、95%以上的长期存活率,共同印证了其可靠性。无论是普通人群还是特殊体质者,在合理选择材质与处理方案的前提下,都能充分享受其生物相容性带来的稳定种植成效。