骨质疏松患者必看!种牙前必须做的3项骨评估与成功关键

数据显示,我国50岁以上人群骨质疏松患病率达19.2%,其中女性每5人就有1人患病。“我骨质疏松多年,还能种牙吗?”成为临床中比较焦虑的提问之一。本文将从骨质疏松对种植牙的影响机制、风险评估方法、技术适配方案及长期结果管理四大维度,结合临床实例与新研究,为骨量不足患者提供科学决策指南。

一、骨质疏松如何“动摇”种牙根基?骨代谢失衡是核心

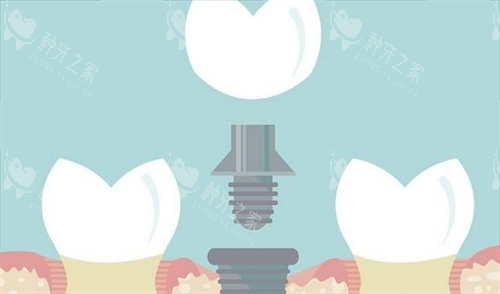

骨质疏松的本质是骨吸收>骨形成,导致骨密度(BMD)降低、骨微结构破坏。这种骨代谢失衡会直接影响种植牙的三大关键环节:

1. 初期稳定性:植体“扎根”难度倍增

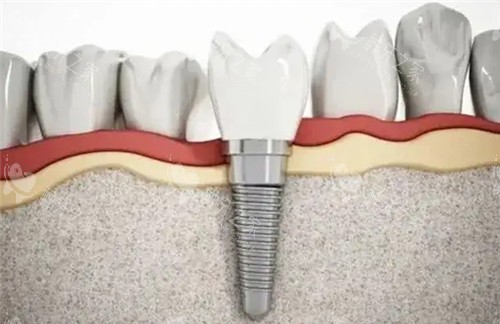

种植牙的初期稳定性依赖植体与牙槽骨的机械嵌合。骨质疏松患者的牙槽骨呈“蜂窝状”结构,骨小梁变细、断裂,导致植体植入后无法获得足够的机械固位力。

临床数据:骨质疏松患者种牙初期***是正常骨量者的2.3倍,尤其在后牙区(咀嚼力大)和上颌后牙区(骨密度天然较低)。

典型术例:一位62岁女性患者,骨密度T值-2.8(正常应>-1.0),植入4颗植体后3周,其中2颗因初期稳定性不足(扭矩<35Ncm)松动脱落。

2. 骨结合周期:愈合速度延迟30%-50%

骨结合是植体表面与骨组织形成直接接触的过程,通常需要3-6个月。骨质疏松患者的成骨细胞活性降低,骨形成速度减慢,导致骨结合周期延长。

研究证据:动物实验显示,骨质疏松大鼠的植体骨结合率在8周时仅为正常组的60%,12周时才达到85%。

患者反馈:“医生说我骨愈合慢,原本3个月能戴牙冠,结果等了5个月,中间还担心植体会掉。”——一位58岁骨质疏松种牙患者

3. 长期稳定性:植体周围炎风险翻倍

骨质疏松患者的骨量持续流失,即使植体初期成功,长期使用中也可能因牙槽骨吸收导致植体暴露、松动。此外,骨质疏松常与糖尿病、类风湿关节炎等慢性病共存,进一步增加感染风险。

数据警示:一项追踪5年的研究显示,骨质疏松患者种牙后5年存活率为82%,显著低于正常骨量者的94%。

二、种牙前自查:3大核心指标决定可行性

骨质疏松患者能否种牙,需通过以下指标综合评估,而非“一票否决”:

1. 骨密度(BMD)分级:T值>-2.5是“安心线”

骨密度通过双能X线吸收法(DXA)测量,以T值表示:

T值≥-1.0:骨量正常,种牙风险与普通人群无异。

-2.5<T值<-1.0:骨量减少,需结合骨微结构评估,可能需骨增量手术。

T值≤-2.5:骨质疏松,需先通过药物提升骨密度,再评估种牙条件。

医生建议:“T值只是参考,还需看骨小梁结构。有些患者T值-2.6,但骨微结构完整,仍可尝试种牙;反之,T值-2.3但骨小梁断裂严峻,风险反而更高。”——某口腔种植专科医院院长

2. 骨折风险评估工具(FRAX):10年概率<20%

FRAX是国内外通用的骨质疏松性骨折风险评估模型,输入年龄、性别、骨密度、既往骨折史等参数,计算10年内髋部或主要骨质疏松性骨折概率。

种牙门槛:若10年髋部骨折概率>20%,需先治疗骨质疏松(如使用双膦酸盐类药物),待风险降至<10%后再手术。

术例:一位70岁女性患者,FRAX评估显示10年髋部骨折概率25%,医生建议可靠行1年抗骨质疏松治疗(地舒单抗注射),复查骨密度提升后成功种牙。

3. 全身健康状况:这些疾病是“禁忌症”

骨质疏松常与以下疾病共存,需优先控制:

未控制的糖尿病:血糖>8.9mmol/L会抑制骨愈合,增加感染风险。

长期使用糖皮质激素:每日剂量>7.5mg泼尼松超过3个月,会加速骨流失。

肾功能不全:肌酐清除率<30ml/min时,双膦酸盐类药物代谢受阻,可能引发颌骨坏死。

三、技术升级:骨质疏松患者的“保骨种牙”方案

针对骨质疏松患者,现代种植技术通过以下创新提升可行性:

1. 骨增量技术:从“无土栽培”到“造土种植”

若骨量不足,需通过骨增量手术为植体创造“生长土壤”:

GBR(引导骨再生):在植体周围填充骨粉(如Bio-Oss)和生物膜,促进自体骨再生。适用于骨宽度不足(<3mm)或局部骨缺损。

上颌窦提升术:针对上颌后牙区骨高度不足(<8mm),通过内提升(穿牙槽嵴)或外提升(翻瓣)增加骨量。

块状骨移植:取自体髂骨或下颌骨,移植至缺骨区,适用于严峻骨吸收(骨高度<5mm)。

术例:一位65岁男性患者,上颌后牙区骨高度仅4mm,通过上颌窦外提升术+骨粉填充,6个月后骨高度增至9mm,成功植入植体。

2. 植体表面处理:亲水涂层加速骨结合

传统植体表面为疏水性,骨细胞附着慢;亲水表面植体(如SLActive®)通过硫酸钙处理,表面能降低,骨细胞附着速度提升3倍。

研究证据:亲水植体在骨质疏松模型中的骨结合率比普通植体高40%,初期稳定性提升25%。

患者反馈:“医生说亲水植体‘抓骨’更快,我种完4颗植体后,2周就能戴临时牙,比普通植体快1个月。”——一位58岁骨质疏松种牙患者

3. 药物干预:种牙前后“保骨”双管齐下

术前:若骨密度T值<-2.5,需提前3-6个月使用抗骨质疏松药物:

双膦酸盐类(如阿仑膦酸钠):抑制骨吸收,但需停药至少3个月再种牙(避免颌骨坏死)。

地舒单抗(RANKL抑制剂):半年注射一次,无需停药,适合肾功能不全患者。

特立帕肽(PTH类似物):促进骨形成,连续使用不超过2年。

术后:继续使用钙剂(1000mg/天)+维生素D(800IU/天),维持骨代谢平衡。

四、长期结果管理:3招延长植体寿命

骨质疏松患者种牙后,需通过以下措施降低失败风险:

1. 定期骨密度监测:每年1次DXA扫描

种牙后每年复查骨密度,若T值持续下降>0.5,需调整抗骨质疏松治疗方案。

2. 严格口腔卫生:预防植体周围炎

刷牙:使用软毛牙刷,每日2次,每次3分钟。

牙线/冲牙器:每日清洁植体颈部,避免食物残渣堆积。

定期洁治:每3-6个月进行一次植体周围维护,清除菌斑和结石。

3. 避免过度负荷:慎食硬质食物

骨质疏松患者的牙槽骨抗冲击力弱,需避免用种植牙咬开坚果、螃蟹壳等硬物,防止骨吸收加速。

五、误区澄清:这3个“常识”可能害了你!

误区1:“骨质疏松=不能种牙”

真相:通过骨增量技术、亲水植体和药物干预,即使T值<-2.5,可行性仍可达80%以上。

误区2:“种牙后不用管骨质疏松”

真相:种牙是局部治疗,全身骨量仍会流失,需持续抗骨质疏松治疗,否则5年存活率可能下降15%。

误区3:“年轻患者不会骨质疏松”

真相:30岁以下患者也可能因长期使用激素、甲状腺功能亢进或遗传因素患骨质疏松,种牙前同样需评估骨密度。

结语:骨质疏松不是种牙“终点站”,科学管理让“骨脆脆”重获新牙

骨质疏松患者能否种牙,核心取决于骨密度分级、全身健康状况及技术适配方案。通过骨增量手术、亲水植体、药物干预及长期骨健康管理,即使骨量不足,也能实现“种得稳、用得久”的目标。

行动建议:若您正因骨质疏松犹豫是否种牙,建议可靠行DXA骨密度检测和FRAX骨折风险评估,结合口腔CBCT扫描制定个性化方案。种植牙不仅是“修复缺牙”,更是对全身骨健康的长期投资——毕竟,一口好牙,是享受美食、自信微笑的基石!