老年人装假牙好还是种植牙好?核心在于:个体化!

对于老年人牙齿缺失的修复,种植牙和活动假牙各有其适配场景。没有肯定“更好”的方案,只有更贴合口腔条件、全身健康、功能需求与经济能力的选项。部分老人因牙槽骨充足、身体耐受度高,种植牙能提供长期稳定的咀嚼体验;而另一些老人受限于慢性疾病或骨量不足,活动假牙则是更安心可行的选择。理解两者差异,结合自身情况判断,才能实现生活质量的提升。

一、口腔条件是修复方式的“地基”

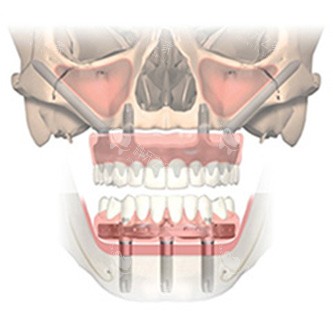

牙槽骨状态决定可行性

种植牙的核心是人工牙根与牙槽骨的结合。若骨量充足、密度正常,种植体能稳固植入,使用寿命可超十年;反之,重度骨吸收的老人需通过植骨手术才能满足条件,否则强行种植可能导致松动失败。此时,活动假牙依赖基托与黏膜吸附固位,对骨量要求低,成为更普适的方案。

剩余牙齿与口腔健康影响设计

若老人余留牙较多且健康,活动假牙可借助卡环固定于邻牙,增强稳定性;若缺牙数量多或邻牙条件差,种植牙能独立支撑,避免损伤健康牙齿。需注意的是,无论选择哪种方式,牙周炎、龋齿等问题必须优先治疗,否则修复后仍会反复感染。

二、全身健康是手术安心的“红线”

慢性疾病增加种植风险

种植牙虽是小创口手术,但对全身状态要求较高。未控制的高血压、糖尿病可能引发术中出血、术后感染或愈合延迟。例如,血糖波动会直接影响骨结合成功概率。此类老人需先通过内科治疗稳定指标,再评估手术耐受性。活动假牙因无需手术,更适合基础病复杂的群体。

长期服药与凝血功能需警惕

服用抗凝药物的心脑血管疾病患者,种植手术可能面临出血风险,需多科协作调整用药;而活动假牙安装没有创口,规避了此类隐患。高龄老人愈合能力普遍下降,种植术后改善期可能延长至半年,需充分评估耐心与护理条件。

三、功能需求与经济成本需长期权衡

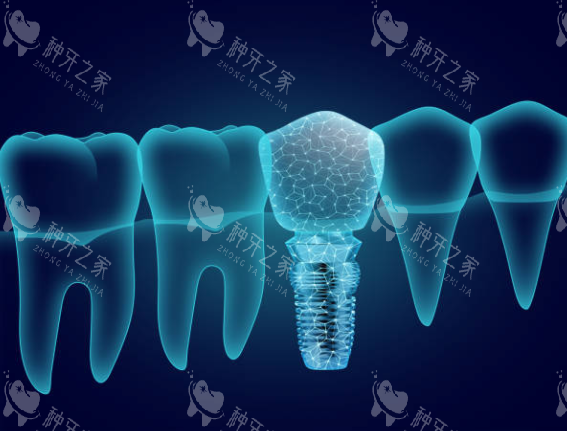

咀嚼效率与舒适度对比

种植牙更大优势在于接近真牙的咬合力,可啃苹果、嚼牛肉,且无基托异物感,说话不易松动;活动假牙咀嚼力仅天然牙的30%-40%,硬食物易导致脱落,初期还可能刺激黏膜疼痛。对生活质量要求高的老人,种植牙的体验优势显著。

费用与维护成本差异

种植牙单颗费用通常在数千至万元,但维护得当可使用十年以上;活动假牙初期投入低,但需每5年左右更换基托,长期累计费用可能接近种植牙。此外,活动假牙每日需摘戴清洗,睡前浸泡,程序繁琐;种植牙护理同自然牙,刷牙与定期洗牙即可。

四、决策前必须完成的“三步评估”

专科口腔检查是前提

通过全景片或CBCT扫描牙槽骨三维结构,测量骨高度与密度;同时检查余留牙状态、牙龈健康度。若骨量不足却坚持种植,医生可能建议先植骨或选择短植体等改良方案。

全身疾病筛查不可少

血压、血糖、凝血功能等基础检测是关键。例如糖尿病患者糖化血红蛋白需控制在7%以下,心血管疾病患者需取得内科医生耐受许可。

模拟使用场景明确需求

询问老人日常饮食偏好:是否常吃坚硬食物?社交活动是否频繁?对异物感的容忍度如何?结合经济预算,才能匹配适宜方案。例如经济受限但追求便利,可局部种植搭配活动假牙,降低总成本。

没有“标准答案”,只有“个性选择”

种植牙与活动假牙的取舍,本质是健康条件、功能需求与经济现实的平衡。牙槽骨丰盈、身体硬朗的老人,种植牙能带来更自由的咀嚼体验;而基础病复杂、预算有限的群体,活动假牙也能满足基本生活需求。核心在于依托专科评估,不做盲目追随,让每一颗修复的牙齿真正服务于生活质量。