一文看懂上颌窦内外提升术区别:创伤|修养|费用!

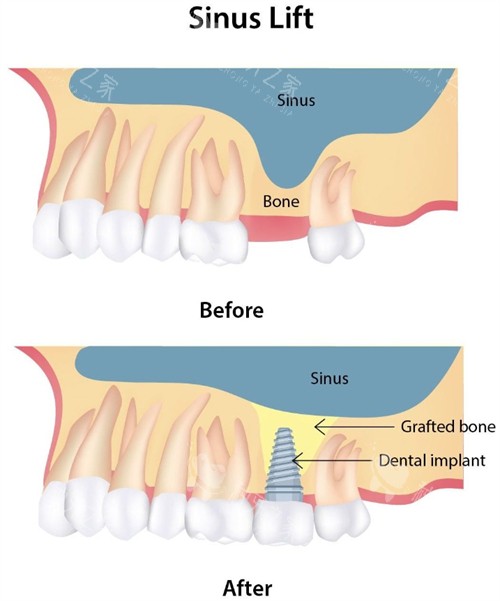

很多人计划种牙时,听到“上颌窦提升术”会一头雾水。尤其当医生说后牙区骨量不够需要植骨,更觉得复杂。其实,这是上颌后牙缺失的常见问题——牙槽骨吸收后,上颌窦底位置变低,骨高度不足导致种植体无处扎根。而解决这一难题的核心技术,就是上颌窦内提升术和上颌窦外提升术。两者虽目的一致,但操作方式、适用情况、修养时间却大不相同。

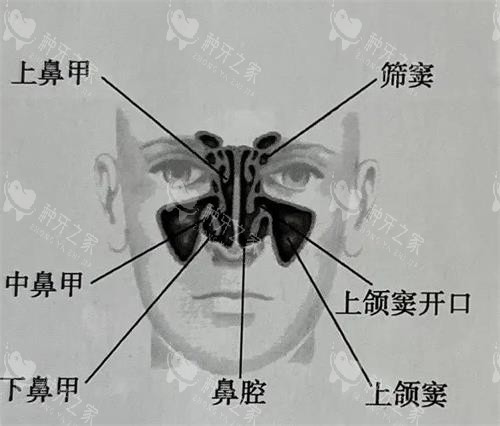

为什么需要提升上颌窦?

上颌窦是上颌骨内的一个锥形空腔,紧邻后牙区牙槽骨。牙齿缺失后,牙槽骨逐渐萎缩,上颌窦也会自然下移。若剩余骨高度不足(一般低于8mm),直接种牙可能穿透窦腔引发感染。因此,必须通过手术“抬高”窦底空间,填入骨材料,为种植体搭建稳固地基。

两种手术怎么操作?

上颌窦内提升术

操作特点:像“微装修”。直接在种植窝钻孔,用冲顶器械轻敲,把窦底骨质和黏膜向上推,创造小空间。多数情况不需额外植骨粉,直接同期植入种植体。

适合场景:骨高度在5mm以上,单颗后牙缺失,上颌窦形态较平缓。

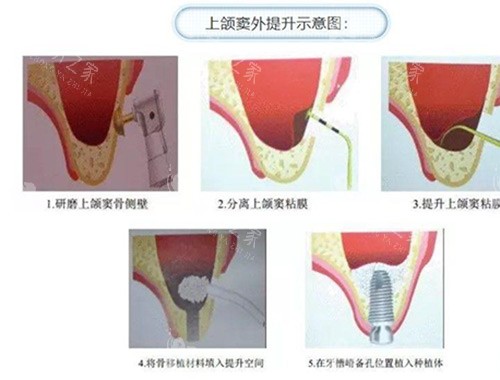

上颌窦外提升术

操作特点:类似“开窗施工”。从颊侧切开牙龈,在窦腔侧壁开一扇“小窗”,直视下分离黏膜并抬高,填入足量骨粉。若剩余骨过薄(如仅2-4mm),需先植骨,6个月后再种牙。

适合场景:骨重度不足(≤4mm)、上颌窦有分隔或囊肿等复杂情况。

适用情况有什么不同?

选择哪种术式,关键看剩余骨高度和上颌窦健康状况:

内提升:适合骨条件尚可者。例如某患者骨高度6mm,单颗磨牙缺失,医生通过内提升术免去植骨步骤,1个月完成种牙。

外提升:应对极端骨缺损。像北京一位65岁患者,后牙缺失十年后骨高度仅剩2mm,经外提升+植骨,半年后成功固定种植体。

术后改善差异显著

内提升优势在于创伤小。术后反应轻,肿胀几天消退,通常1个月可进入修复阶段。而外提升因需开窗植骨,术后可能肿胀疼痛较明显,骨愈合需6个月,费用也更高。

但外提升的稳定性更优。直视操作能精细控制植骨量和黏膜抬升幅度,长期支撑力更强。

风险与注意事项

两种术式均需防范黏膜穿孔:

内提升在盲视下操作,若器械使用不当可能戳破黏膜(发生率约3-10%)。

外提升虽视野清晰,但剥离大面积黏膜时仍需轻柔操作。即使穿孔,医生可即时用人工膜修补。

术后关键护理:

两周内避免擤鼻涕、打喷嚏捂嘴、潜水等增加窦腔压力的动作。

使用抗生素预防感染,保持口腔清洁但避免漱口用力。

如何选择适合自己的方法?

别纠结“哪种更好”,而要问“哪种更适合”:

看骨量:CT检测显示骨高度≥5mm,优先考虑内提升;≤4mm则需外提升。

看需求:想少挨一刀、缩短疗程?内提升是优选;愿接受两阶段手术换长期稳固?外提升更可靠。

看医生经验:外提升技术敏感性高,需医生熟悉解剖结构和开窗操作。

上颌窦提升术是后牙种植的“基石工程”。内提升如精修小锤,快速省时;外提升似开渠引水,应对复杂。两者成功概率均超90%,但能否“一次成功”,取决于术前精细评估(如CBCT扫描)、术中规范操作及术后科学维护。因此,找到具有专长的医师,结合骨条件制定方案,即便骨量匮乏也能重获咀嚼自由。