已有新技术替代种牙?扒扒真相就在这篇!

近来,网络上关于“已有新技术替代种牙“的讨论热度攀升,不少机构宣称无种植仿生牙、再生牙等方案能取代传统种植牙。这类消息让缺牙患者既兴奋又困惑——难道困扰多年的种牙难题终于有了新解法?今天我们就来拆解这些“新技术“的真实面貌,看看它们究竟能否动摇种植牙的“江湖地位“。

一、被热议的“替代技术“都是啥?

吸附性义齿:不用种钉的仿生牙

这类技术常被称为“无种植仿生牙“或“日式仿生牙“,本质是通过空气压力吸附在牙床上。它无需手术植入人工牙根,尤其适合牙槽骨萎缩的老年人。价格方面,全口吸附性义齿约3万元,比全口种植牙低不少。但它的缺点也很明显:咀嚼力只有真牙的50%,使用寿命约5年,且需定期调整或更换。

再生牙:用细胞“种“出新牙齿

通过细胞组织或基因技术刺激牙胚再生,这类研究确实存在突破。例如,日本团队通过抑制USAG-1蛋白,让实验动物长出新牙。但这项技术仍停留在动物试验阶段,预计2030年后才可能进入临床。目前,再生牙面临细胞培养周期长、成功概率低等难题,短期内无法大规模应用。

智能化修复技术:3D打印与生物材料

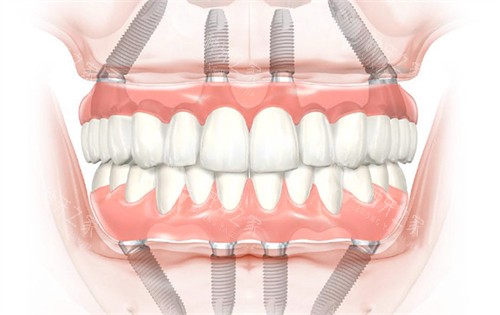

3D打印可定制个性化牙冠,生物陶瓷材料能提升种植体相容性。但这些技术更多是优化传统种植流程,而非完全替代。例如,3D导板能让种牙更精细,但核心仍需植入人工牙根。

二、种植牙为何仍是“扛把子“?

尽管新技术层出不穷,种植牙的地位依然稳固,原因在于三个不可替代的优势:

稳定性堪比真牙

种植体与牙槽骨形成骨结合,咬合力修复近100,且寿命可达20年以上。相比之下,吸附性义齿易松动,长期使用可能加速牙槽骨流失。

适应症更广泛

无论是单颗缺失还是全口无牙,种植牙都能通过植骨或桥接方案解决。而吸附性义齿对重度骨萎缩患者结果有限,再生牙则远未达到临床标准。

技术成熟度更高

种植牙已有60余年发展史,手术成功概率超95%。新兴技术如再生牙仍存在伦理争议和未知风险,吸附性义齿则属于活动假牙的升级版,本质仍是过渡方案。

三、理性看待“替代“噱头

新技术≠理想方案

吸附性义齿虽免去手术,但舒适度和功能有限,更适合无法耐受手术的高龄患者。再生牙看似理想,却需漫长等待,且成本可能更高。

选择前先评估自身需求

年轻人或追求长期结果者,种植牙仍是优选;短期预算有限或身体条件受限者,可考虑吸附性义齿作为过渡。切勿轻信“一劳永逸““没有创口无所不能“等夸大宣传。

医疗进步需要时间验证

每一项技术从实验室到临床都需经历严谨验证。例如,3D打印种植体虽已应用,但长期数据仍需积累。患者应关注正规机构的成熟方案,而非盲目追逐“头部“。

当前,“替代种植牙“的新技术更多是补充而非颠覆。吸附性义齿降低了使用门槛,再生牙代表未来方向,但二者均未撼动种植牙的“金标准“地位。对于患者而言,明确自身需求、理性评估技术优缺点,才能找到更适合的修复方案。毕竟,医疗的本质不是比拼概念,而是用可靠的方法解决实际问题。