种植牙两万一颗正常吗?拆解价格背后品牌|技术等真相

“种一颗牙要两万?这也太贵了吧!”这是许多人初次接触种植牙时的真实反应。面对动辄五位数的费用,质疑声从未停歇:两万的价格是行业常态,还是虚高陷阱?今天我们就来掰开揉碎,聊聊种植牙的定价逻辑,以及如何判断这笔钱花得值不值。

价格差异的真相:材料、技术与服务的三重博弈

种植牙的费用并非凭空而定,它像一台精密仪器的造价,由核心零件、组装工艺和售后确保共同构成。高端品牌的种植体,比如瑞典或瑞士的进口产品,采用航天级钛合金材料,表面经过仿生处理,能与牙槽骨有效结合,使用寿命可达20年以上。这类植体的研发成本高、临床验证周期长,价格自然不菲。而低价植体可能来自小厂代工,材料稳定性差,长期使用可能出现松动或炎症风险。

医生的经验与手术难度也是关键。一名具有专长的种植医生,需要经过至少5年专科培训,熟悉上千种口腔解剖形态。面对骨量不足、牙周条件差的患者,他们能通过植骨、内提等精细操作完成修复,这类复杂手术的收费必然高于常规操作。此外,正规机构的消毒设备、智能化导板设计等隐形成本,也在为安心和结果“托底”。

两万块的种植牙贵得有理吗?

如果单看数字,两万确实不便宜,但结合以下场景,它可能是合理甚至必要的选择:

• 前牙美学区修复:门牙缺失不仅影响咀嚼,更关乎笑容自信。高端植体的仿生设计能正确模拟天然牙的牙龈形态,避免“假牙既视感”,而低价方案可能因形态粗糙导致“一眼假”。

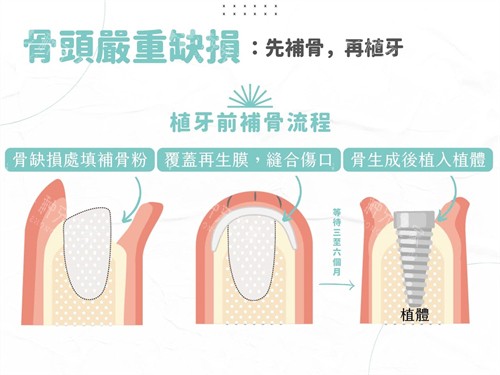

• 复杂骨条件患者:牙槽骨萎缩症状重时,需先做骨增量手术,甚至采用“全口即刻负重”技术,这类操作对医生技术和材料强度要求极高,低价套餐往往无法覆盖。

• 长期健康投资:一颗设计合理的种植牙可使用数十年,年均成本仅几百元,远低于频繁更换活动假牙或烤瓷桥的支出。而低价种植若因感染或松动失败,后期修复费用可能翻倍。

当然,若患者骨条件良好、选择中端品牌且由经验充足的医生操作,费用可能控制在万元内。因此,“是否正常”需结合个体需求综合判断。

避坑指南:如何把钱花在刀刃上?

面对琳琅满目的报价,记住三个“优先”:

• 优先选择透明收费:警惕“3000元打包”宣传,这类套餐可能拆分收费(如另收骨粉、手术费),或使用未经验证的植体。正规机构会提前告知包含项目,例如是否含CT检查、个性化基台等。

• 优先考察医生资质:医生的从业年限、病例数量比机构装潢更重要。可通过公开信息查询其是否参与过专科培训,或是否有复杂病例的成功实例。

• 优先重视长期维护:种植牙并非一劳永逸,定期复查和清洁至关重要。部分低价机构省略术后维护,导致患者承担后续风险。

种植牙的定价如同一把尺子,衡量着材料、技术与服务的综合价值。两万元一颗的价格,对追求长期结果、复杂病例的患者可能是合理投入;而对条件简单、预算有限的人群,中端品牌搭配成熟医生亦是可靠选择。关键是通过充分沟通,明确自身需求与机构能力是否匹配,避免被“高价即高端”或“低价薅羊毛”的极端话术误导。

牙齿是陪伴我们数十年的“门面担当”,与其纠结单价高低,不如算一笔健康与生活质量的长远账。毕竟,一口好牙的底气,远比省下的几千块更值得投资。