种植牙外提和内提哪个好?深挖种植牙外提和内提的差异

对于上颌后牙区骨量不足的患者,上颌窦提升术是种植成功的关键,但内提(上颌窦内提升术)和外提(上颌窦外提升术)的选择常让人纠结。本文将从手术原理、适应症、技术难度、改善周期等维度,结合真实术例,为您拆解两者的差异,帮您找到更适合自己的方案。

一、内提和外提的“核心区别”:手术路径与骨增量逻辑

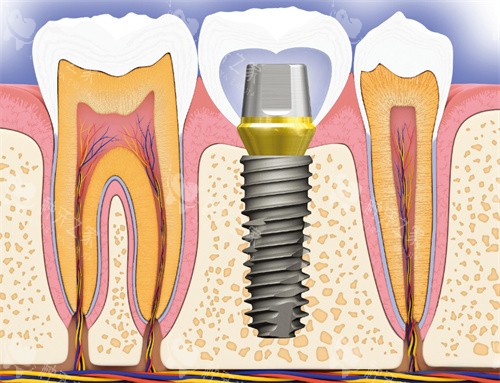

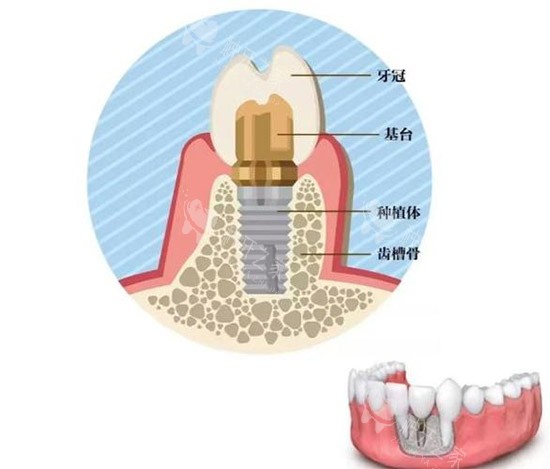

1. 内提:小创口“借力打力”,适合轻度骨量不足

内提手术通过种植窝洞直接操作,无需额外切开骨窗。医生用专用器械轻敲或旋入,将上颌窦底黏膜向上推挤,同时填入骨粉。这一过程类似“搭梯子”——利用种植窝的垂直空间,在黏膜下方创造3-5毫米的骨增量空间。

典型术例:52岁的李女士因右上后牙缺失就诊,CBCT显示剩余骨高度6毫米。医生采用内提术,在种植窝内填入骨粉后直接植入种植体,术后3个月复查,骨结合良好,种植体稳定性达标。

优势:创伤小(仅种植窝操作)、改善快(术后2-3天可咀嚼软食)、费用低(约1000元,含手术费和材料费)。

局限:骨增量高度有限(一般≤5毫米),若骨量重的不足(如<3毫米),可能需改用外提。

2. 外提:直视“开窗造骨”,解决重度骨缺损

外提手术需在颊侧骨壁开窗,直接剥离并抬起上颌窦黏膜,形成更大的骨粉填充空间。这一过程类似“建地基”——通过剥离黏膜暴露骨面,在直视下植入骨粉,可实现8-12毫米的垂直骨增量。

典型术例:68岁的张先生因长期缺牙导致上颌窦底骨高度仅2毫米,医生采用外提术,在侧壁开窗后填入骨粉,6个月后复查骨量增至10毫米,成功植入种植体。

优势:骨增量范围大、适应症广(尤其适合连续多颗牙缺失或骨高度<3毫米的患者)。

局限:创伤较大(需切开骨壁)、改善周期长(完全骨整合需4-6个月)、费用较高(约3000元,含手术费、材料费和麻醉费)。

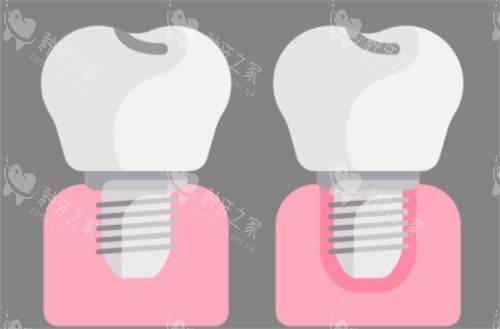

二、适应症差异:骨条件是“选术式”的核心指标

1. 内提的“黄金区间”:剩余骨高度5-8毫米

内提术适合骨量轻度不足的患者,尤其是单颗上颌后牙缺失。此时剩余骨高度足以支撑种植体初期稳定性,内提可同步完成骨增量和种植体植入,减少就诊次数。

关键指标:CBCT显示上颌窦底剩余骨高度≥5毫米,骨密度正常,无上颌窦炎症。

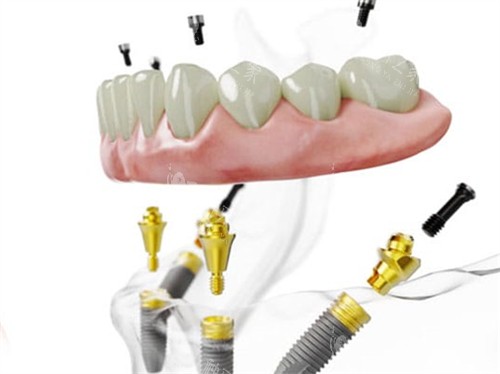

2. 外提的“必要场景”:剩余骨高度<3毫米或连续缺牙

外提术是重度骨缺损患者的“救命术”。当剩余骨高度不足3毫米,或需同时修复多颗连续缺失牙时,外提可通过直视操作精密控制骨增量,为种植体提供稳定支撑。

关键指标:CBCT显示上颌窦底剩余骨高度<3毫米,或需种植2颗及以上相邻牙。

三、技术难度与风险:医生经验决定手术成败

1. 内提:操作简单,但需警惕“黏膜穿孔”

内提术虽创伤小,但对医生操作精度要求高。若推挤力度过大或器械选择不当,可能引发上颌窦黏膜穿孔(发生率约5%-10%)。穿孔后需立即修补,否则可能继发上颌窦炎。

规避风险的关键:选择经验充足的医生(建议查看其完成的内提术例数及并发症发生率),术前通过CBCT精密测量剩余骨高度。

2. 外提:直视操作降低风险,但需应对“术后反应”

外提术因在直视下剥离黏膜,穿孔风险较低(约3%-5%),但术后可能出现上颌窦炎、鼻腔出血或软组织愈合不良。此外,外提需严格预防性使用抗生素,避免擤鼻涕等增加窦腔压力的动作。

术后护理要点:术后24小时内冰敷减轻肿胀,48小时内避免剧烈运动,定期用含氯己定漱口水清洁口腔。

四、改善周期与功能改善:内提“快节奏”,外提“稳扎稳打”

1. 内提:术后1个月可正常咀嚼

内提术创伤小,术后2-3天肿胀和疼痛明显减轻,1周后可拆线。若种植体初期稳定性达标,可直接安装愈合基台,1个月后逐步过渡到正常饮食。

患者反馈:“内提后第二天就能吃粥,第三天已经不疼了,比拔牙还轻松。”(45岁王女士)

2. 外提:术后4-6个月完成骨整合

外提术因骨增量范围大,需等待新骨与种植体完全结合(约4-6个月)。此期间建议佩戴临时义齿,避免咀嚼硬物。待骨整合完成后,再安装长久牙冠。

患者反馈:“外提后前两周有点肿,但医生让每天用漱口水,一个月就消了。虽然等得久,但种完牙特别稳。”(62岁陈先生)

五、如何选择?3步决策法

1. 头一步:拍CBCT,测骨量

通过锥形束CT(CBCT)精密测量剩余骨高度和密度,明确是否需要骨增量。

2. 第二步:评估缺牙数量和位置

单颗牙缺失且骨高度≥5毫米→优先选内提;连续多颗牙缺失或骨高度<3毫米→需外提。

3. 第三步:结合生活习惯和预期

若希望快速改善咀嚼功能,且骨条件允许→选内提;若可接受较长改善期,且需解决重度骨缺损→选外提。

种植牙外提和内提并无肯定“优劣”,关键在于匹配您的骨条件、缺牙情况和改善需求。内提以小创口、快速为优势,适合骨量轻度不足的患者;外提以大范围骨增量为支持,是重度骨缺损患者的首要选择。

无论选择哪种术式,务必选择正规口腔医院和经验充足的医生,术前通过CBCT精密评估,术后严格遵医嘱护理——这才是种植牙长期成功的“金钥匙”。