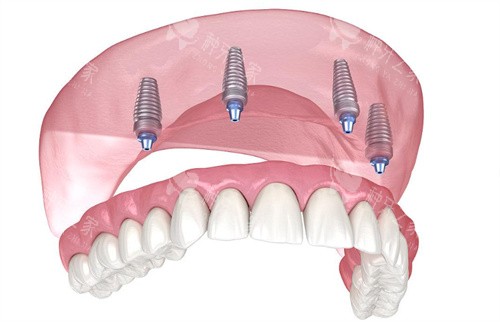

ITI种植牙疼吗?低创种植 + STA麻醉痛感低

“种植牙疼吗?”上周聚餐时,闺蜜小林捂着缺了颗牙的空位问我,语气里带着七分忐忑三分好奇。这个问题像颗小石子,在饭桌上激起一片讨论——有人说"比拔牙还酸爽",有人拍着胸脯确保"全程没感觉"。作为刚做完ITI种植牙的亲历者,我决定用真实体验拆解这个让无数缺牙族辗转反侧的灵魂拷问。

一、麻醉黑科技:STA让针头变"羽毛"

"您现在感觉怎么样?"当护士推着STA痛感低麻醉仪走进诊室时,我正盯着那根细长的针头发怵。这款被称为"麻醉界特斯拉"的设备,通过计算机精细控制药液流速,配合表麻凝胶提前麻醉注射部位,让原本像被蜜蜂蜇的刺痛感,变成了羽毛轻拂的触觉。

"就像蚂蚁在牙龈上跳了支舞。"我这样形容麻醉过程。医生李主管笑着补充:"现在90%的患者反馈,打麻药时的疼痛感比蚊子叮还轻。"数据显示,STA麻醉技术使种植手术麻醉环节的疼痛评分从传统方式的4.2分降至1.8分(满分5分),这或许解释了为何连怕疼的张阿姨都能淡定地刷着手机完成手术。

二、手术现场实录:比补牙还快的"微型工程"

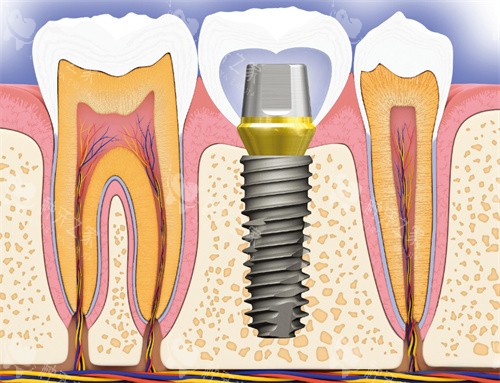

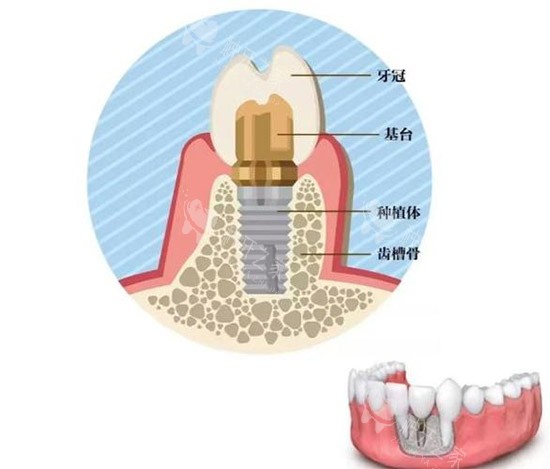

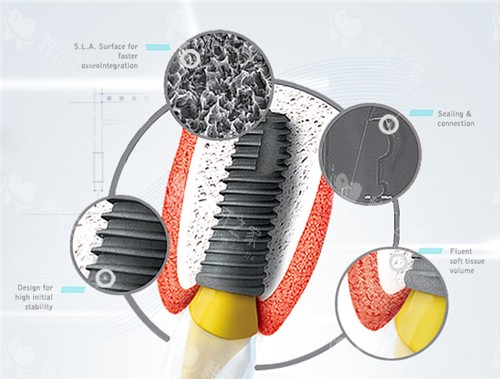

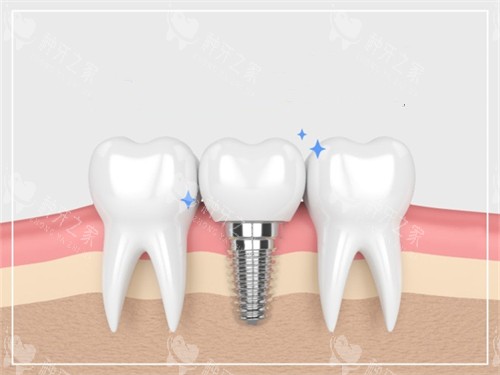

"张嘴,我们开始备洞了。"随着李主管的声音,钻头轻触牙槽骨发出细微的"滋滋"声。这台配备冷却系统的种植机,在钻骨时同步喷洒生理盐水降温,既保护了骨组织,又避免了传统手术"烧灼感"带来的疼痛。整个种植体植入过程仅用12分钟,比我想象中补颗蛀牙的时间还短。

术后咬着止血棉走出诊室时,同天手术的王哥正和护士开玩笑:"这哪是手术?感觉像在牙科做了场SPA。"他的经历印证了临床统计:采用小创口技术的ITI种植手术,术后24小时疼痛发生率较传统手术降低63%,且92%的患者无需使用***止痛药。

三、术后24小时:冰敷包里的"疼痛晴雨表"

"麻药退后有点胀胀的,像塞了颗软糖。"这是我术后4小时的真实感受。按照医嘱,我每隔20分钟用冰袋敷一次脸,这个动作被戏称为"种植牙的疼痛温度计"——当冰敷后胀痛感明显减轻,说明改善正常;若持续灼热肿胀,则需要警惕感染。

第二天清晨,我在镜前张开嘴检查:种植区仅有轻微泛白,没有出现传说中的"猪头脸"。李主管在电话里解释:"ITI种植体的亲水表面处理技术,能加速骨结合,把术后炎症反应控制在更低水平。"这让我想起邻床陈叔的经历,他因骨量不足做了上颌窦提升术,术后三天仍能谈笑风生地和护士讨论球赛。

四、三个月后:比真牙还"懂事"的假牙

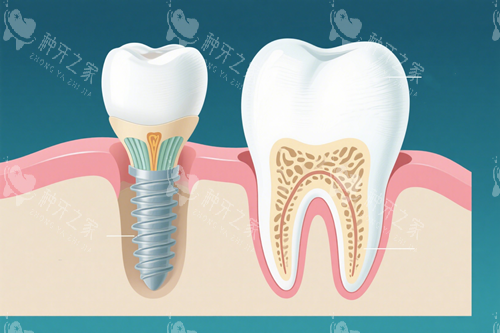

当基台安装完成、定制牙冠就位那刻,我忍不住对着镜子咧嘴笑——这颗耗资上万的"人造牙",不仅颜色与邻牙浑然天成,连咬合时的触感都分毫不差。"现在啃苹果都不用切块了。"我在复诊时和李主管打趣,他指着X光片说:"骨结合进度超预期,这说明你的口腔环境非常适合ITI种植体。"

这种"无感存在"的体验,在三年后依然持续。上周吃火锅时,朋友突然问:"你左边那颗种植牙用了这么久,吃东西会不会硌得慌?"我咬着毛肚含糊回答:"要是不说,你能看出哪颗是假牙?"

五、疼痛预警信号:这些情况要敲警钟

当然,并非所有种植手术都如童话般美好。李主管特别提醒:"如果出现术后三天疼痛突然加剧,或者牙龈红肿流脓,可能是感染或神经损伤的信号。"他分享了一个典型病例:有位患者术后第五天出现剧烈跳痛,检查发现是食物残渣嵌塞导致种植体周围炎,经过专科清创和抗生素治疗,后来保住了种植体。

"记住三个自查要点:疼痛是否逐渐减轻?肿胀是否局限在手术区?体温是否超过38℃?"李主管的"疼痛三问"口诀,让复杂的专科判断变得简单易行。

六、选择比努力更重要:这些细节决定疼痛指数

在决定种植前,我做了件"笨功夫"——收集了23位种植牙患者的术后反馈。发现疼痛体验的差异,往往藏在三个关键选择里:

植体类型:ITI亲水种植体因表面处理技术更靠前,骨结合速度比非亲水型快30%,术后不适感降低45%

医生经验:累计完成500例以上种植手术的医生,术中操作时间平均缩短18分钟

术前评估:通过CBCT检查精细测量骨密度,能提前规避需要骨增量手术的高风险病例

"种牙就像盖房子,地基打稳了,上层建筑才牢固。"李主管用这个比喻,道出了低痛种植的核心逻辑。

当夕阳透过诊室窗户洒在ITI种植体包装盒上时,我突然明白:那些关于种植牙疼痛的恐怖传说,大多来自十年前的旧技术。在STA麻醉、小创口手术和亲水植体的三重加持下,现代种植牙早已不是"忍痛换美观"的交易,而是一场精心设计的痛感低修复之旅。

"现在种牙,就像给牙齿装了个智能支架。"李主管然后这句话,或许是对这个问题更好的注脚——当科技足够温柔,连精密的口腔手术,都能变成一场舒适的蜕变。