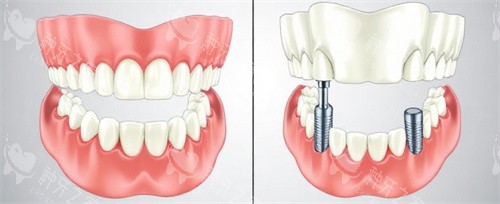

种植体坏了取出痛苦经历,有些种植牙真不是一劳永逸!

种牙不是终点站,维护不好可能出麻烦。万一种植体真的松动甚至坏了需要取出,这个过程可能比你当初种牙更煎熬。别被“牙齿坏了再做”的想法误导了,听听真实的体验,重视起来才能避免重蹈覆辙。

植体坏了为啥非得取?不取留着是祸害!

那颗牙突然感觉不对劲了?咬东西不对劲甚至隐隐作痛,千万别不当回事。种植体如果松了或者周围骨头发炎了,它就不再是稳固的“地基”,反而变成身体里的“异物”。这时候就像一棵烂了根的树,强留在地里只会把土都带坏,口腔情况会越来越糟糕。医生评估后确定无法补救,取出是单一选择。拖着不处理,周围好骨头会被炎症持续破坏,之后想再种牙都难上加难。

取出过程重现:说好的小创口呢?疼是真疼!

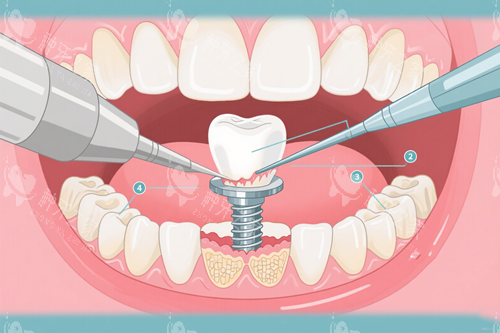

躺在牙椅上那一刻,紧张感比当初种牙强烈十倍。麻醉针扎进去那一下,熟悉又更深的刺痛。接下来感觉牙龈被切开翻开了,各种器械在嘴里叮当响,声音特别清楚。当医生开始动那颗松动的种植体时,那种感觉太难描述了。

它不是肉体的那种切割疼,而是一种从骨头深处传来的、闷闷的震动和拉扯感,让人心里发毛。麻药似乎只能管到表面,深层的这种动静压不住。整个过程不像想象的“轻轻一拧就下来”,有时卡得很紧,医生得多花力气,那十几分钟感觉无比漫长,手心和后背全是汗。

嘴里充斥着血腥味和冰冷器械的味道,耳边是金属摩擦骨头的咯吱声。虽然医生动作已经尽可能精细,但每一次尝试拧动或撬动,都伴随着一阵让人浑身僵硬的难受感觉。后来终于取出来了,仿佛经历了一场小战斗。

疼得我怀疑人生!哪些因素让痛苦加倍?

那段经历的“苦”,有多方面因素在叠加:

首先是身体的状况。植体卡得特别死、骨头发炎出色的地方、或者位置刁钻的(比如靠近神经),操作起来更费劲,痛苦的感觉自然升级。发炎本身就是一种“热锅”,稍微动一下更疼了。

其次是主观的感受。对于疼痛,每个人的耐受度差别非常大。有的人可能觉得还行,但像我这样对疼痛比较敏感的,简直像是酷刑。事先的心理压力也很要命,越想越怕,越怕越觉得疼。

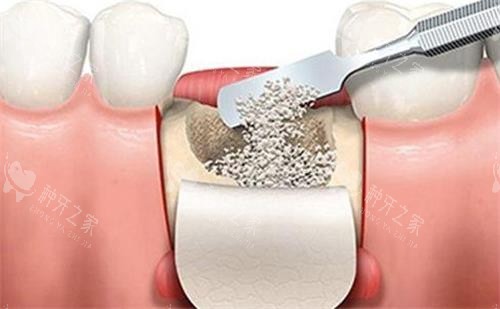

再有就是治疗本身的特点。毕竟是在硬邦邦的骨头上做“外科手术”。虽然用了麻药,但骨头的敏感度有时候药力难以完全覆盖,尤其是涉及到深层操作和震动传递时。有些更复杂的操作,比如要磨掉一点骨头才能取出植体,那个感觉就更具体了。术后的反应也比较大,麻药过了劲,肿胀和酸痛比普通拔牙剧烈不少,吃止疼片是那几天的日常。

熬过来才知道:预防维护才是王道!

有了这次惨痛教训,我现在对口腔健康的重视度直线上升。

术后遵医嘱特别关键。那几天肿得脸都歪了,降低炎症药不敢停,严格冷敷热敷,吃的东西清汤寡水还不敢用患侧嚼。保持清洁也重要,轻轻刷牙,医生给的漱口水按频率用,就怕再感染。复诊一次不落,让医生看看伤口长得怎么样。

现在回头看,更大的懊悔是当初太不重视维护。觉得花了钱,用了好材料,种上了就高枕无忧了。清洁有时候马虎,吃完东西没及时漱口;啃硬骨头、用牙开瓶盖这种事真干过;该复查了总找借口拖着。这些坏习惯,都为后来的问题埋下了雷。以为省心省力,结果换来了更大的痛苦和花销。

定期去检查真的真的不能省。医生通过拍片和检查能早早发现骨头的微小变化或者螺丝帽的松紧问题,能在情况恶化前就及时补救。这些小调整比起后来取出的痛苦,根本不算什么。别等真疼了再找医生,那就晚了。

说到底,种植牙是笔大投资,别让它打水漂。

经历过种植体取出过程的辛苦,那滋味长期难忘。它狠狠提醒我,再好的种植牙也需要细心呵护。把它当作一项长期工程对待:

选择正规有经验的医疗机构和医生是基础;手术前的沟通要充分,了解清楚自己的情况;术后肯定重视维护,刷牙、牙线、冲牙器别偷懒;那些伤牙的坏习惯赶紧戒掉;更重要的是,把定期去牙科复查当成铁律。

只有这样才能大大降低出问题的可能。千万别像我一样,付出了时间和钱的代价,更付出了疼痛的代价,才懂得这些教训。牙齿健康无小事,重视起来就是对自己负责。

种植体坏了需取出的痛苦远超预期,源于深层操作及个体因素叠加。真实经历警示:种牙非终点,严格的口腔维护习惯和规律复查才是避免这类痛苦的单一途径,健康习惯是维持种植牙长期有效的关键。