下门牙不建议种植是真的吗?牙医解析风险!

下门牙不建议种植是真的吗?

在口腔修复领域,下门牙种植常因解剖结构特殊、手术风险复杂而引发争议。部分患者反映“医生不建议种植下门牙”,这一说法是否科学?本文结合临床实例与显要牙医观点,从解剖限制、手术风险、替代方案三方面深度解析。

一、解剖限制:骨量不足与神经损伤风险并存

1. 牙槽骨薄如“刀刃”,种植体易穿孔

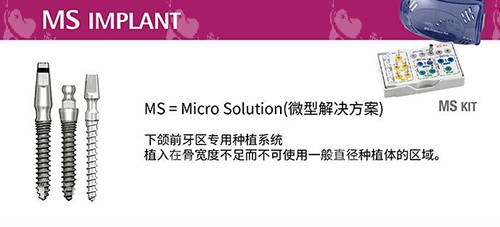

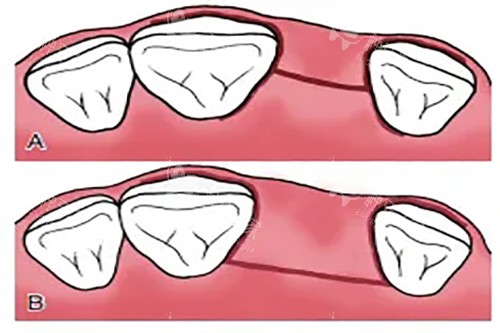

下门牙区牙槽骨呈“薄刃状”,平均厚度仅3-5mm,而常规种植体直径需3.5-4.5mm。若直接植入,可能穿透唇侧骨板导致种植体外露,引发感染或失败。临床实例显示,未评估骨条件强行种植的患者,3个月内种植体松动率高达40%。

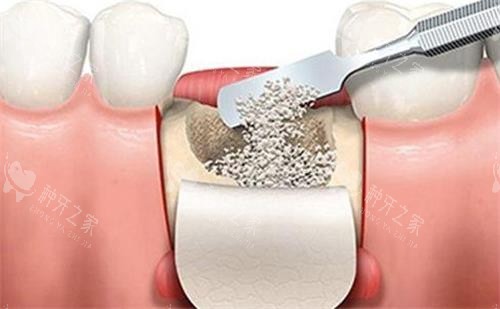

解决方案:需通过CT扫描评估骨量,若骨高度≥8mm、宽度≥3mm可尝试种植;若不足则需新型行骨增量手术(如GBR技术),通过植入人工骨粉或自体骨块增加骨量,术后需等待4-6个月愈合期。

2. 下牙槽神经“步步惊心”,损伤风险高

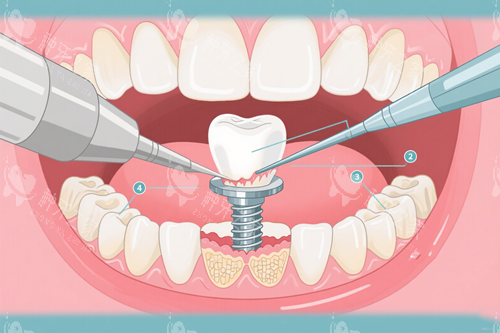

下颌骨内走行着下牙槽神经,若种植体植入过深(超过15mm)或角度偏差,可能压迫神经导致下唇麻木。数据显示,下前牙种植术中神经损伤发生率为2%-5%,虽多数可改善,但部分患者麻木感可能持续数月。

预防措施:术前需拍摄CBCT(锥形束CT)精细测量神经位置,术中使用智能化导板辅助定位,确保种植体***与神经距离≥2mm。

二、手术风险:感染与出血的“双重挑战”

1. 口腔环境复杂,感染率高于其他牙位

下门牙区开口度小,手术视野受限,且靠近唾液腺开口,术中易被唾液污染。若患者口腔卫生差(如牙结石堆积),术后感染风险可增加3倍。临床统计显示,下前牙种植术后感染率达8%-12%,常见症状为牙龈红肿、渗出脓液。

应对策略:术前需进行牙周治疗(如洁治、刮治),术后严格遵医嘱使用氯己定漱口水,并避免吸烟、饮酒等刺激行为。

2. 血管丰富,出血风险不容忽视

下前牙区血管分布密集,尤其是颏孔区(位于下颌前磨牙根尖下方),若术中损伤颏动脉可能导致严峻出血。曾有患者因术中出血未及时处理,术后2小时出现颌下区血肿,压迫气道引发窒息风险。

急救措施:术中需备好肾上腺素棉球压迫止血,术后若出现活动性出血,应立即就医进行缝合或电凝止血。

三、替代方案:固定桥与活动义齿的“优劣对比”

1. 固定桥修复:以邻为“桥”的妥协方案

适用人群:邻牙健康、牙槽骨条件差或拒绝手术者。

优势:无需手术,疗程短(2周完成),咀嚼效率接近真牙。

风险:需磨除邻牙釉质(约1.5-2mm),可能增加邻牙龋坏或牙髓炎风险。临床随访显示,固定桥使用5年后邻牙并发症发生率达15%。

2. 活动义齿:经济实惠的“过渡选择”

适用人群:全身健康状况差、无法耐受手术者。

优势:价格低廉(约500-2000元),可自行摘戴清洁。

劣势:舒适度差,需每日摘戴;长期使用可能导致牙槽骨吸收加速。

牙医建议:种植并非“禁忌”,但需严格评估

适应症筛选:若患者年龄>18岁、骨量充足(骨高度≥10mm,宽度≥4mm)、无严峻全身疾病(如未控制的糖尿病、骨质疏松),且能接受骨增量手术,下门牙种植是安心可行的。

技术选择:优先选择短种植体(长度6-8mm)或倾斜植入技术,可避开神经管并减少骨增量需求。

术后维护:需每6个月复查种植体周围组织,通过探诊深度、出血指数等指标监测健康状况。

下门牙种植并非“真的禁忌”,但需权衡解剖风险与修复需求。患者应选择具备CBCT、智能化导板等设备的正规口腔机构,由经验充足的医生制定个性化方案。若条件不符,固定桥或活动义齿仍是可靠替代,关键在于根据自身情况做出科学决策。