分享我的种植牙账单|种牙价格到底价格差在哪?

当我在口腔诊所拿到种植牙治疗方案时,看着报价单上从5000元起到2万元起不等的价格区间,头一次真切感受到“口腔健康自由”的昂贵代价。这场持续半年的种牙经历,让我从完全不懂行的小白,变成了会盯着CT片分析骨量的“半个医师”。今天打开这份珍藏的账单,不为比较哪家机构更便宜,只想和大家聊聊价格标签背后那些看不见的选配清单。

医疗成本:技术溢价藏在细节里

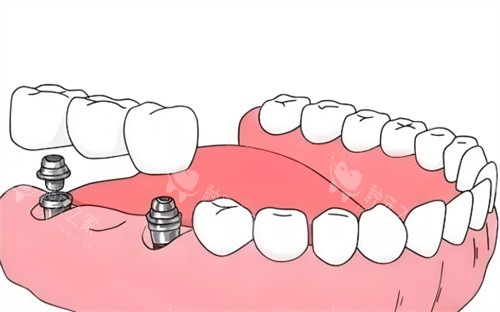

翻开任何一家口腔机构的价目表,醒目的永远是“种植体品牌”这一栏。但真正构成价格基座的,是占整体费用40%-60%的医疗服务费。单颗常规种植的医疗服务费被严格限定在3870-4300元起区间,这个数字包含从术前血常规检查到术后复查的全流程服务。

我曾在两家机构遇到完全不同的治疗方案:A机构建议做即刻种植,当天拔牙当天植体,总费用报价1.2万元起;B机构则主张先做3个月骨增量治疗,总费用反而达到1.5万元起。后来才明白,即刻种植对牙槽骨条件要求极高,我的骨量不足强行操作反而增加失败风险。这让我意识到,所谓“高价方案”可能恰恰是规避风险的必要投入。

在民营诊所,医生资历直接影响定价逻辑。拥有10年以上种植经验的主管医师,其手术费可能比普通医师高出30%。我选择的机构,主刀医生曾参与集采种植体临床测试,他设计的小创口方案虽然耗材费增加1500元起,但将术后肿胀期从7天缩短到3天,这种隐性价值很难单纯用价格衡量。

耗材选择:品牌光环下的认知陷阱

面对琳琅满目的种植体品牌,我经历过典型的选品焦虑。某网红品牌集采后价格腰斩,但询问多位种植科医生后发现,其窄直径型号并不适合我后牙区的骨量条件。选择的某韩系品牌,虽然单价高出800元起,但螺纹设计更匹配我的骨质类型。

牙冠选择同样充满学问。全瓷冠比烤瓷冠贵1200元起,但考虑到金属内冠可能影响MRI检查,这个差价变得值得投资。更隐蔽的消费陷阱在于“个性化基台”,某些机构将标准基台替换为定制基台时,会额外收取2000元起加工费,而实际上我的牙槽骨条件完全适用标准件。

在集采政策落地后,我注意到一个新现象:部分机构开始主推“种植体+牙冠”套餐,看似比单项目报价优惠500元起,实则通过捆绑销售非集采产品获利。这提醒我们,比对价格时要坚持分项核算,避免被套餐优惠迷惑。

机构运营:规模效应与成本博弈

走访过三家不同规模的机构后,我绘制了一张隐形成本清单:大型连锁机构每年在CT机维护、种植体库存上的投入,会平摊到每颗种植牙上;中型诊所通过集中采购耗材,能把种植体加价率控制在15%以内;而社区诊所虽然报价更低,但可能缺失智能化种植导板等精细医疗设备。

地理位置带来的成本差异同样显著。某商业区的网红诊所,租金成本占运营支出的25%,这部分费用会转嫁给消费者。而我选择的城郊专科诊所,同样资质的医生团队,总费用比市中心机构便宜18%。

更让我意外的是术后维护的成本差异。某机构约定“长期免费维护”,实则将每年200元起的复查费提前计入总价;另一家机构虽不提供免费服务,但赠送三次免费洁牙,实际价值反而更高。这种复杂的优惠组合,需要消费者具备财务计算能力才能理清。

理性决策:超越价格的医疗价值

回顾整个决策过程,我总结出三条避坑指南:头一,要求机构提供包含“检查费、手术费、耗材费、其他费用”的完整报价单;第二,核对集采中选目录,确认所选品牌是否在列;第三,要求查看过往同类病例的X光片,验证机构实际诊疗水平。

随着集采政策深化,种植牙市场正在经历洗牌。那些真正重视医疗质量的机构,开始用“成功几率数据”“并发症发生率”等硬指标替代价格宣传。作为消费者,我们或许该把关注点从“能省多少钱”转向“能获得怎样的医疗确保”,毕竟种植牙的使用寿命,取决于医生的技术判断而非价格标签。

现在翻看那份曾让我焦虑的账单,已不再纠结数字差异。那些为精细医疗支付的合理溢价,为专科服务投入的必要成本,都转化成了安心咀嚼的底气。在口腔健康这件事上,或许更该投资的,永远是自己的判断力。