为什么60岁后不种植牙?这3类老年人确实不适合!

“年纪大了,牙掉了是不是只能戴假牙?”这是不少60岁以上老人常问的问题。种植牙作为现代口腔修复技术之一,的确能改善咀嚼功能和美观度,但并非所有老年人都适合。

医生指出,以下三类人群在60岁后确实需要谨慎考虑种植牙,背后原因与身体机能、骨骼状况和术后修复密切相关。

骨质疏松、牙槽骨萎缩:种牙的“地基”不稳

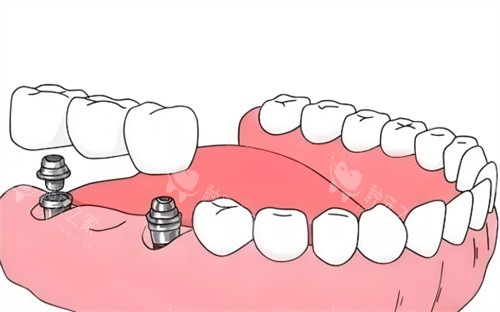

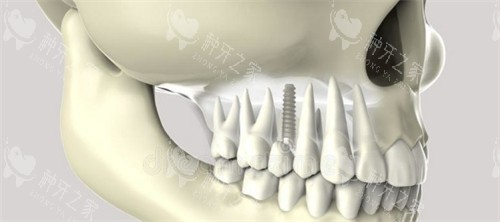

种植牙的核心原理是将人工牙根植入牙槽骨,就像在土壤里种树。然而,60岁后人体钙质流失加速,骨质疏松成为常见问题。牙槽骨作为牙齿的“地基”,若密度不足或存在萎缩,种植体难以获得稳定支撑。

一位70岁患者曾因牙槽骨吸收重度,种植后半年出现松动,不得不取出。医生解释,骨质疏松不仅影响种植体的初期稳定性,还可能增加术后感染风险。此外,长期缺牙未修复的老人,牙槽骨会因缺乏咀嚼刺激而加速萎缩,进一步降低种植成功概率。

慢性疾病缠身:手术风险成倍增加

高血压、糖尿病、心脏病等慢性病在老年群体中高发,这些疾病会显著增加种植牙的手术风险。

糖尿病患者若血糖控制不佳,伤口愈合能力会下降,术后感染概率是普通人的2-3倍。一位65岁患者因术前未严格控糖,种植后创口持续渗血,引发种植体周围炎。高血压患者若血压波动大,术中可能因紧张或疼痛诱发心脑血管意外;心脏病患者若未通过心功能评估,麻醉和手术刺激可能引发心律失常。医生强调,慢性病患者需在病情稳定期,经多学科会诊后才能考虑种植。

术后护理困难:身体机能下降成“拦路虎”

种植牙术后需严格护理,包括每日多次清洁、定期复诊、避免硬物咀嚼等。这对60岁以上老人而言,可能是“不可能完成的任务”。

一位独居老人因术后未遵医嘱清洁,导致种植体周围菌斑堆积,引发炎症。此外,老年人视力、听力下降,可能难以看清口腔清洁工具的使用说明;关节僵硬或手部颤抖,也会影响刷牙和牙线操作的精细度。更关键的是,种植牙需3-6个月愈合期,期间需避免剧烈运动和重体力劳动,这对习惯劳作的老人而言,可能影响生活质量。

替代方案:假牙并非“将就”之选

既然种植牙存在诸多限制,60岁以上老人是否只能“凑合”?医生指出,活动假牙和固定桥修复仍是可行方案。

活动假牙通过基托和卡环固定,对牙槽骨要求低,且费用仅为种植牙的1/5至1/3。虽然初期可能存在异物感,但通过1-2周适应期,多数老人可修复基本咀嚼功能。固定桥修复则需磨损邻牙作为支撑,适合缺牙数量较少、邻牙健康的老人。一位72岁患者选择固定桥后,坦言“虽然要磨牙,但吃饭和说话都方便多了”。

结语:60岁后是否种植牙,需结合身体状况、经济能力和生活需求综合判断。与其纠结“能不能种”,不如先维护好现有牙齿——每天刷牙两次、使用牙线、定期洗牙,才是延缓缺牙的“理想方案”。毕竟,健康的口腔,才是幸福晚年的基础。