中央宣布不再提倡种植牙?真相其实是..

近期,关于“中央宣布不再提倡种植牙”的说法在网络上面流传,许多缺牙患者慌了神:难道这种修复方式有问题?难道自己的选择是个错误?

别急,先拆解这个传言的真实性。实际上,所谓“中央不提倡”的说法毫无依据。根据行业动态和技术发展观察,种植牙不仅未被淘汰,反而在技术迭代中持续优化,成为国内外主流的缺牙修复方案。那么,谣言从何而来?当前到底是否建议做种植牙?咱们一层层说透。

谣言起源:断章取义的“淘汰论”从何而来

追溯这类传言,大多源于对科研进展的误读。例如,2024年曾有报道称科学家在小鼠实验中实现牙齿再生,推测未来或能替代种植牙。这类消息被部分自媒体加工后,成了“国外淘汰种植牙”的噱头。但事实是,牙齿再生技术仍处实验室阶段,距离临床应用至少需5-10年验证周期,而种植牙作为已成熟应用数十年的技术,仍是当前解决缺牙问题的可靠选择。

另一种谣言来源是早年医疗纠纷实例的夸大。比如2012年日本某节目报道因医生操作不当导致的种植失败实例,引发民众恐慌。但这类事件本质是技术执行问题,而非技术本身缺陷。正如开车可能出事故,但不会因此否定汽车的价值——关键在于操作者的能力与规范。

现状解析:种植牙为何仍是主流选择

技术成熟度与功能修复优势

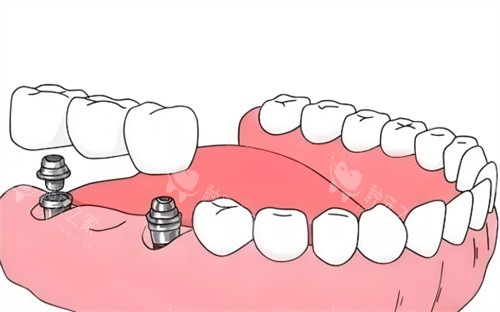

种植牙的核心原理是通过钛合金植体模拟天然牙根,与牙槽骨结合后承载牙冠,其咬合力可达天然牙的90%以上,远超活动假牙。对于单颗、多颗甚至全口缺牙,它能在不影响邻牙的前提下修复咀嚼功能,避免牙槽骨萎缩。这些优势使其在口腔医学界被称为“更接近天然牙”的修复方式。

技术迭代降低风险门槛

早期的种植牙对医生经验依赖度高,但近年来智能化辅助技术(如智能化导板、三维影像定位)大幅提升了手术精细度。例如,通过术前模拟确定植体角度,可规避损伤神经或血管的风险,将成功概率提升至95%以上。同时,生物相容性更佳的植体材料(如亲水表面处理技术)缩短了愈合周期,降低了排斥反应概率。

理性决策:哪些人适合,哪些人需谨慎

适宜人群的黄金标准

缺牙患者若满足以下条件,种植牙是较优解:

• 牙槽骨条件达标:骨量不足可通过植骨手术改善,但需额外时间和费用;

• 全身健康状况稳定:未控制的高血压、糖尿病等需先治疗至稳定期;

• 口腔卫生习惯良好:术后维护直接影响植体寿命,需定期清洁检查。

需谨慎或暂缓的情况

• 重度骨质疏松或凝血障碍:可能影响植体稳固或术后愈合;

• 长期吸烟未戒除者:尼古丁抑制血循环,增加感染风险;

• 心理预期不现实者:种植牙需数月完成,追求“即刻理想”可能失望。

避坑指南:如何选择可靠的诊疗方案

机构资质的“硬门槛”

选择具有口腔种植专科资质的机构,重点查看是否配备智能化影像设备(如CBCT)、种植手术室无菌标准是否达标。此外,医生需具备5年以上种植经验,并能提供完整实例记录供参考。

方案设计的“透明化”

警惕低价营销陷阱。正规流程应包括:全方面口腔检查→骨量评估→个性化方案设计(含植体品牌、手术步骤、费用明细)。例如,某韩国品牌植体单颗报价低于6000元时,需确认是否包含基台、牙冠等全部耗材。

术后维护的“持久战”

种植牙并非一劳永逸。术后需每半年进行专科清洁,日常使用牙线、冲牙器维护。若出现牙龈红肿、咬合不适,应及时复诊而非自行用药。

“中央不提倡种植牙”是典型的谣言传播套路——断章取义、制造焦虑。真相是,种植牙仍是当前缺牙修复的优选方案,但其适用性需结合个体条件综合评估。对于患者而言,核心在于选择正规机构、明确自身需求、做好长期维护。与其被标题党牵着走,不如掌握科学的判断逻辑:技术成熟度、自身适应性、执行规范性,这三者才是决策的“铁三角”。牙齿健康无小事,理性选择方能真正“种”得放心、用得长久。