为什么45岁之后建议不种植牙?医生解析!

【45岁之后建议不种植牙】这一建议背后,藏着人体衰老带来的生理变化与修复技术的权衡逻辑。

当骨骼密度逐年流失、能力衰退,种植牙这类依赖骨结合的手术风险与成本会显著攀升。医生为何更倾向推荐其他修复方案?本文将从科学角度拆解年龄与种植牙的适配性,并提供更贴合中老年需求的替代思路。

一、骨密度流失:种植牙的“隐形门槛”

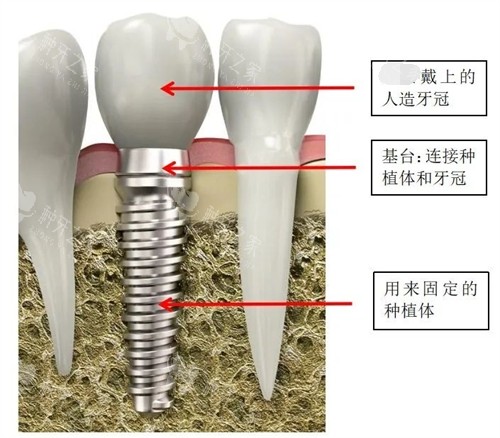

人体骨骼在35岁后进入自然流失阶段,45岁后流失速度加快,尤其下颌骨每年密度下降约0.5%-1%。种植牙的核心原理是将钛金属植入牙槽骨,通过骨结合形成稳定支撑。但骨密度不足会直接导致三个问题:

初期稳定性差:骨量不足时,种植体难以获得足够的初始握持力,术后松动风险提升(据《临床种植牙杂志》2022年数据);

骨结合周期延长:健康青年人需3-4个月完成骨结合,45岁以上人群可能需6-8个月,感染风险随之增加;

长期承重能力弱:低骨密度区域易发生“应力屏蔽”,即种植体承担过多咀嚼力,加速周围骨吸收,导致5年成功概率下降15%-20%。

医生建议,若45岁以上患者执意种植,需提前进行骨增量手术(如植骨或上颌窦提升),但这又带来额外创伤与费用。相比之下,活动义齿或固定桥修复无需依赖骨密度,成为更稳妥的选择。

二、愈合力衰退:手术风险的“放大器”

人体能力在45岁后呈现断崖式下降,伤口愈合速度比30岁时减缓。种植牙作为侵入性手术,其术后重回面临双重挑战:

软组织愈合延迟:牙龈萎缩加速,种植体周围炎发生率提高,导致种植体边缘骨吸收风险增加;

全身代谢影响:45岁以上人群常伴随慢性病(如糖尿病、高血压),药物副作用可能抑制骨代谢,延长愈合周期至6周以上(青年人通常2-3周)。

临床病例显示,50岁后种植牙失败病例中,与愈合不良直接相关。某综合医院口腔科管理者指出:“我们并非完全拒绝高龄种植,但会严格评估患者愈合能力,若存在吸烟史、骨质疏松等问题,会更倾向保守治疗。”

三、替代方案:为何活动义齿与固定桥更可靠?

当【45岁之后建议不种植牙】成为共识,以下方案凭借更低风险与更高性价比脱颖而出:

1. 吸附性活动义齿:精细适配的“第二副牙”

通过智能化扫描定制基托,利用唾液吸附力固定,无需牙槽骨支撑。优势包括:

没有创口适配:无需手术,对牙槽骨条件零要求;

动态调整:每2-3年可翻新基托,适应骨量变化;

成本可控:价格仅为种植牙的1/3至1/5。

2. 精密附着体固定桥:小创口时代的“折中选择”

利用天然牙作为支点,通过卡环或磁性附着体固定假牙。其核心价值在于:

保留残根:避免健康牙体过度磨除;

分散咬合力:减少单颗牙负担,延缓牙槽骨吸收;

可逆性设计:未来仍可升级为种植方案。

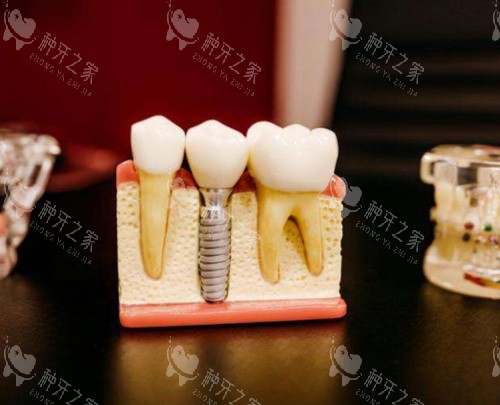

3. 全口覆盖义齿:理想解决方案

针对重度牙槽骨萎缩患者,通过4-6颗种植体支撑全口假牙(如All-on-4技术),既利用了种植体的稳定性,又规避了传统种植对骨量的严苛要求。数据显示,其5年留存率达,远高于单颗种植牙。

四、医生视角:年龄不是肯定禁忌,但需理性权衡

需强调的是,【45岁之后建议不种植牙】并非一刀切标准。若患者满足以下条件,仍可考虑种植:

骨密度通过CT检查达标(如Hounsfield单位>350);

无系统性疾病,愈合能力评估达标;

能接受长期维护成本(如每年放心清洁)。

但更普遍的现实是,45岁以上人群面临多重风险叠加:骨量流失、愈合力下降、慢性病管理需求增加。此时,选择风险更可控、调整空间更大的修复方案,才是对健康的长远负责。

【45岁之后建议不种植牙】的本质,是医学对个体差异的尊重。当技术无法逆转生理规律时,选择与身体状态匹配的方案,才是真正的“量身定制”。