防偷换种植体3招:当面拆封+扫码验真+保留包装盒!

近年来,种植牙技术逐渐普及,但关于“牙医会偷换种植体吗”的质疑声也屡见不鲜。部分患者担心,高价购买的进口种植体可能在手术中被替换成低质产品,导致术后问题频发。虽然正规医疗机构极少出现此类行为,但消费者仍需提高警惕。

本文将结合实际病例,分享3个实用防偷换技巧,帮助您守护自己的权益。

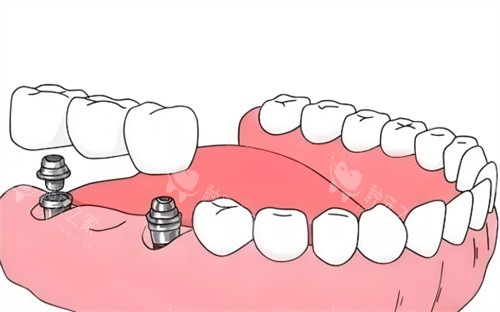

当面拆封,避免“狸猫换太子”

种植体属于高值耗材,部分机构可能通过“调包”牟利。例如,有消费者反映,某口腔诊所将患者选择的进口种植体替换为国产仿品,包装盒上的编码虽未改动,但内部植体已被掉包。这类操作往往发生在患者未全程管控的情况下。

如何防范?

手术前,要求医生当面拆封种植体包装盒,并核对包装上的品牌名称、型号、生产批次等信息。部分正规机构允许患者拍摄包装盒及植体实物照片,作为后续维权的证据。若医生以“无菌操作”为由拒绝当面拆封,可要求其提供未拆封的包装盒供患者检查,再由护士在无菌环境下操作。

扫码验真,用技术手段堵漏洞

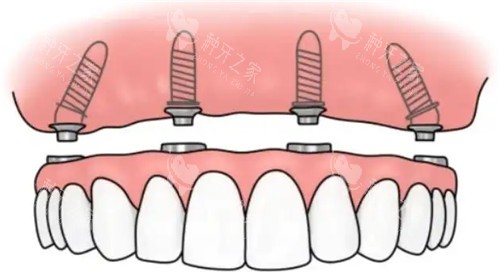

正规种植体均配备仅有的“电子身份证”,即防伪追溯码。通过扫描包装盒上的二维码或条形码,可查询植体的生产信息、流通路径及授权销售机构。例如,瑞士士卓曼(ITI)、韩国奥齿泰等品牌均提供官网防伪查询平台,消费者输入追溯码后,系统会显示该植体是否为正规产品、是否已被使用等关键信息。

种植体包装盒是维权的重要证据。根据《消费者权益保护法》,若消费者发现植体被偷换,需提供商品与宣传不符的证明,而包装盒上的编码、防伪标签等信息可直接证明植体来源。例如,某患者术后发现植体品牌与合同不符,但因保留了包装盒并拍摄了拆封视频,通过法律途径获得赔偿。

选择机构需谨慎,低价陷阱要警惕

除防偷换技巧外,选择正规机构同样重要。近年来,部分民营口腔机构因过度追求利润,出现“以次充好”“虚假宣传”等问题。例如,某连锁口腔品牌被曝出“以韩系植体冒充德系产品”,导致患者术后咬合紊乱;另有机构通过“低价引流”吸引患者,再以“分解收费”方式增加总费用。

种植牙手术涉及高额费用及长期健康,消费者需以理性态度应对“牙医会偷换种植体吗”的疑虑。通过“当面拆封、扫码验真、保留包装盒”三步操作,可有效降低被偷换的风险。同时,选择正规机构、明确合同条款,也是维护自身权益的关键。毕竟,每一颗种植体都承载着患者对健康的期待,容不得半点马虎。